【建設業向け】作業員名簿とは?書き方や項目、注意点をわかりやすく紹介

最終更新日:2025/07/08

工事現場の基礎知識

建設テックの知恵袋 編集室

業界の生産性向上に貢献する。そんな情報を1つでも多く皆様に届けられるよう頑張ります!

作業員名簿は、建設現場で働く作業員の情報を管理する労務安全書類の一つです。

作成が義務づけられており、現場が新しくなるたびに求められるため、作成する機会が多い書類となります。

建設現場には多くの人が出入りするため、現場に入る作業員をすべて把握し、それぞれの雇用状況を確認するためにも作業員名簿は不可欠です。

この記事では、作業員名簿の概要、書き方、項目、注意点を紹介します。

【目次】

作業員名簿とは

作業員名簿とは、建設現場で働くすべての作業員の氏名・年齢・職種などの情報をまとめた名簿です。

ここでは、作業員名簿について詳しく解説します。

作業員名簿は労務安全書類の一つ

作業員名簿は、グリーンファイルとも呼ばれる労務安全書類の一つです。

この作業員名簿は、建設業法施行規則によって作成と管理が義務づけられています。

労務安全書類の中でも重要な位置づけで、建築現場で働くすべての作業員の情報を記載し、現場で誰が作業しているかを正確に把握するために欠かせません。

作業員名簿がなければ、誰が現場で作業していたか正確に把握することができず、労務管理が難しくなります。

グリーンファイルに関しては、以下の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

⇒グリーンファイルとは?元請け・下請け企業に必要な安全書類と提出義務

作業員名簿の目的

作業員名簿は以下の目的で作成が必要です。

- 現場で働く全作業員の身元を正確に把握するため

- 緊急時に迅速な連絡や対応を行うため

- 労働災害発生時に関係者を特定して速やかに対応するため

- 適切な人員配置のために資格や経験、担当業務を把握するため

- 社会保険の加入状況を確認するため

例えば、作業中の事故が発生した際に、名簿から現場にいた作業員の氏名や連絡先をすぐに確認できます。そのため、家族への連絡や救護活動、事故の経緯、原因などを迅速に進めることが可能です。

また、多くの作業員が出入りする現場では、名簿を活用して「いつ・どこで・誰が」作業していたかを明確にし、人員配置の適正化に役立てることもできます。

作業員名簿の保管方法

作業員名簿は、紙媒体または電子媒体で保管することができます。

最近ではセキュリティ対策や業務効率化の観点から、電子媒体で保管するケースが増えています。

紙媒体の場合は、水濡れや汚損、破損を防ぐために、専用のファイルやバインダーで保管しましょう。個人情報の漏洩を防ぐために施錠できる書庫などに保管し、関係者以外がアクセスできないようにする必要があります。

電子媒体の場合は、パスワードを設定し、関係者以外がアクセスできないようにしましょう。パスワードは定期的に変更し、セキュリティを強化することも大切です。また、定期的にバックアップを取り、データの損失を防ぎましょう。

作業員名簿の保管期限

作業員名簿の保管期限は、工事が完成して引き渡された日から5年間とされています。

これは建設業法施行規則に基づくもので、元請会社や現場管理者はこの期間、適切に作業員名簿を保管しなければなりません。

なお、この保管期間中は監査や労働基準監督署の調査、労働災害発生時の確認などで、名簿の提出を求められる場合があります。

適切に保管ができていない場合は、罰金が科されたり、行政指導の対象となったりする可能性があるため注意が必要です。

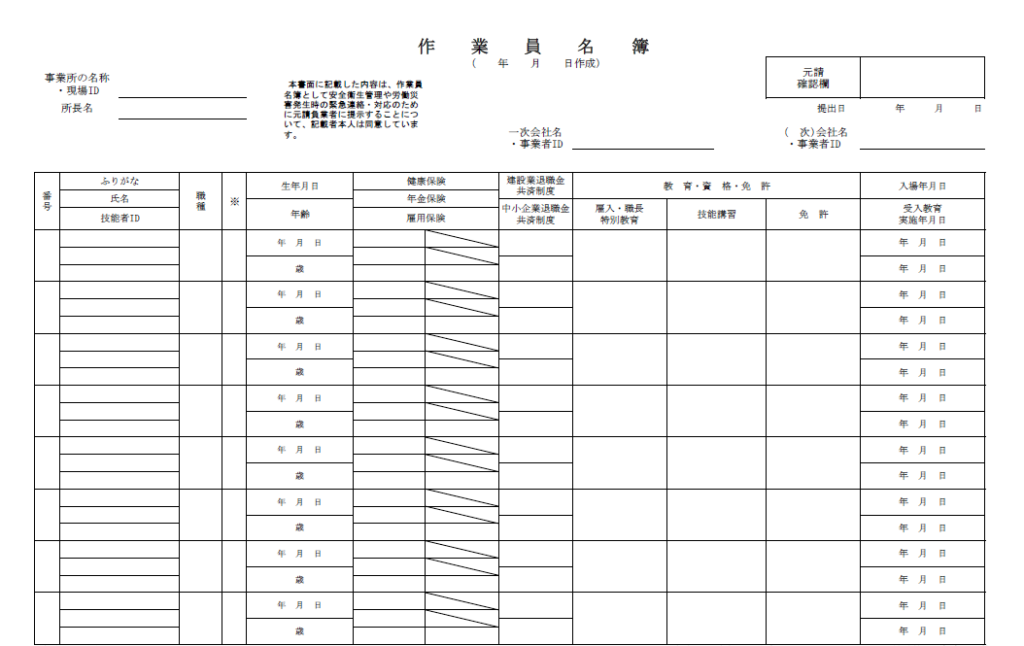

作業員名簿の枠外部分の書き方と項目

作業員名簿には、枠外と枠内で記載内容が異なり、枠外は主に会社や現場、提出情報など名簿全体に関する情報を記載します。

ここでは、作業員名簿の枠外の書き方と項目を解説します。

事業所の名称

事業所の名称は、作業員が従事する現場や工事を特定するために記載します。例えば、「〇〇事業所」「〇〇ビル改修工事」のように記載します。

これにより、どの現場の名簿かをすぐに把握することが可能です。

所長名

所長名は、元請の現場代理人のことです。その現場の責任者である所長や現場代理人の名前を記載します。責任者が明確になることで、連絡や指示が円滑に行えるようになります。

一次会社名

一次会社名とは、工事現場において元請会社や工事を直接請け負った最初の会社のことです。名簿には「〇〇建設株式会社」など、該当現場の元請会社名を記載します。

事業者IDは、建設キャリアアップシステムに登録している場合に記載が必要です。

二次以下会社名

協力会社も、作業員名簿に会社名の記載が必要です。二次会社名や三次会社名として、協力会社の正式名称を記載します。

一次会社名と同様に、建設キャリアアップシステムに登録している場合は、事業者IDも入れましょう。

作成日

作成日は、その作業員名簿を作成した日を記載します。

これは名簿の情報がいつ時点のものであるかを把握するために必要です。

提出日

提出日は、作業員名簿を元請会社や現場管理者などに実際に提出した日付を記載します。

提出日が確定していない場合は空欄にしておき、提出時に追記しても問題ありません。

作業員名簿の枠内部分の書き方と項目

作業員名簿の枠内には、現場で働く各作業員ごとの詳細な情報を記載します。

ここでは、具体的な書き方や項目を解説します。

氏名・ふりがな・技能者ID

氏名は作業員本人の正式な名前を漢字でフルネームで記載し、ふりがなは氏名の読み方をカタカナで記載し、身分証明書との記載内容が一致しているか確認しましょう。

技能者IDは、作業員が建設キャリアアップシステムに登録している場合に記載します。登録していない場合、技能者IDの記載は不要です。

職種

職種は、作業員が現場で実際に担う役割や担当作業を記載する項目です。

例えば、「枠型大工」「オペレーター」「とび工」など、工事内容に合わせて具体的な職種を記載します。

また、職種の右にある「※」欄には、安全衛生責任者や職長などの略語を記載する必要があります。

略語の例は以下のとおりです。

- 少:18歳未満の作業員

- 安:安全衛生責任者

- 主:主任技術者

- 職:職長

- 習:外国人技能実習生

略語を用いることにより、現場における役割がひと目でわかるようになります。

生年月日・年齢

生年月日は、作業員本人の誕生日を西暦または和暦で正確に記載します。年齢は、作業員名簿の作成日時時点での満年齢を記載しましょう。

なお、18歳未満の作業員を入れる場合は、労働基準法による就業制限があるため、年齢を証明できる書類が必要です。

保険加入状況

保険加入状況は、作業員が社会保険や雇用保険に加入しているかを記載する項目です。

健康保険、年金保険、雇用保険の加入有無を明記し、保険証の記号番号や被保険者番号を記載します。

加入していない場合は、「無」や「未加入」と記載します。

建築業退職金共済制度・中小企業退職金共済制度

建築業退職金共済制度・中小企業退職金共済制度の項目は、加入している場合は「有」、加入していなければ「無」と記載します。

書式によっては「建」(建退共)や「中」(中退共)などの略記で記載される場合もあるため、注意しましょう。

また、加入の有無だけでなく、手帳の種類や番号、写しの添付が求められる場合もあります。

雇入・職長特別教育

雇入は全作業員が受講していることが前提で、「雇入教育」と記載して、実施日を記載しましょう。

職長特別教育を受講している場合は、「職長教育」と記載して、修了日も併記します。特別教育は、フォークリフトやクレーンの運転、足場の組立てなど、一定のリスクを伴う業務に対して義務づけられているカリキュラムです。

技能講習

技能講習は、労働安全衛生法に基づき、一定の危険有害作業に従事する際に受講・修了が義務づけられている講習です。

受講した技能講習ごとに「技能講習名」と「修了日」を記載します。該当者のみ記載し、未受講の場合は「空欄」または「無」と記載します。

免許

免許は、作業員が保有している業務関連の免許や資格の名称などを記載します。

保有している免許や資格ごとに名称と取得日を記載し、場合によっては資格証の写しの用意が必要です。

なお、記載が必要となるのは、現場や工事内容に関連する業務上必要となる免許や資格です。

入場年月日・受入教育実施年月日

入場年月日は、その作業員が該当現場に初めて入場した日、受入教育実施年月日は、現場で新規入場者教育を実施した日を記載します。

入場年月日と受入教育実施年月日は、同じ日になることが一般的です。名簿作成時点で実施日が未定の場合は空欄にしておき、教育実施後に追記しても問題ありません。

作業員名簿を作成する際の注意点

作業員名簿を作成する際には、いくつか注意点があります。

ここでは、主な注意点を詳しく解説します。

添付する書類の用意

作業員名簿を作成・提出する際は、記載した資格や免許、保険に関連する書類が必要になるケースがあります。具体的には、運転免許証、技能講習修了証、資格の合格証明書、建築業退職金共済手帳などです。

添付書類は原本でなくコピーを提出するのが一般的で、その都度コピーを集めると漏れが発生しやすくなります。必要な書類をあらかじめデータ化して準備しておくことで、書類の漏れを防ぎやすくなります。

個人情報の取り扱い

作業員名簿には個人情報が多く含まれ、これらは個人情報保護法の対象となるため、厳重な管理が必要です。

情報漏洩や目的外利用を防ぐためには、名簿の保管場所を限定し、関係者以外が内容を把握できないように管理します。作業員に対しては、どのような目的で個人情報を収集・利用するかを明示し、同意を得ることが重要です。

名簿の利用についても、現場での安全管理や労働条件の確認、事故発生時の対応など、法令や現場運用に必要な範囲に留める必要があります。

現場ごとに更新が必要

作業員名簿は各現場ごとに作成・更新が必要となるため、作業負担や手間の負担が増加する点にも注意が必要です。

現場が変わるごとに作業員の情報収集や記載、チェック作業が発生し、記載漏れや誤記、添付書類の不足などのミスが起こりやすくなります。

これらのミスは書類が不備として差し戻されるだけでなく、安全管理体制にも悪影響を及ぼす可能性があるため、十分に注意が必要です。

作業員名簿作成の負担やミスを減らすなら管理システムがおすすめ

作業員名簿作成にかかる作業負担やミスを減らすなら、クラウド型の管理システムがおすすめです。

クラウド型の管理システムは、インターネット環境があればパソコンやスマートフォン、タブレットから簡単に名簿情報にアクセスできます。現場と事務所、関係者間でリアルタイムに情報共有ができ、作業員情報を一元管理することも可能です。

一度登録した情報は現場ごとに呼び出して再利用できるため、ゼロから名簿を作成する手間が省け、現場が変わる際にも役立ちます。

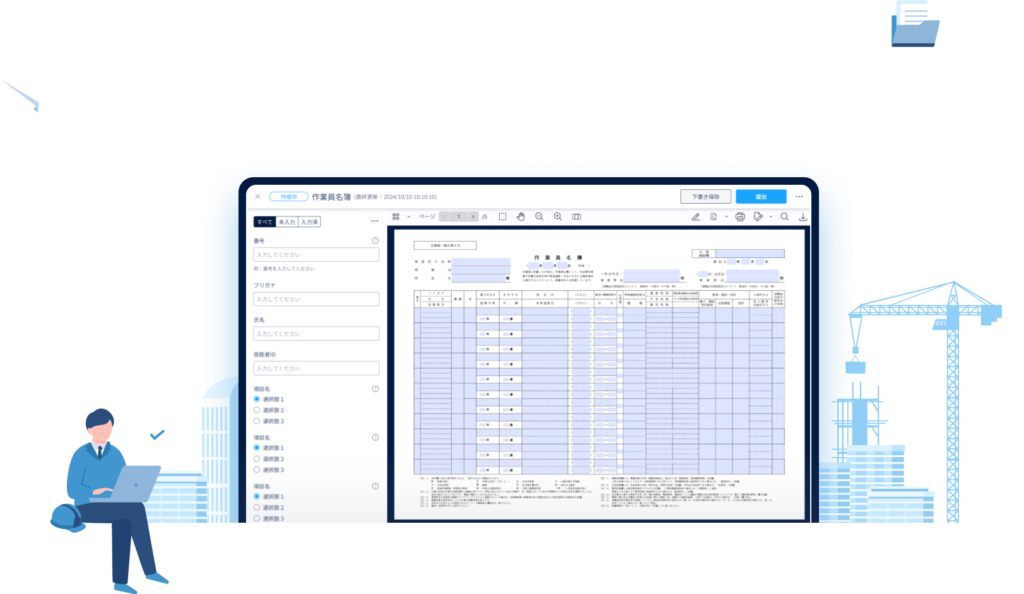

ここでは、クラウド型の管理システムの中でも、特に多機能で実用的な『Photoruction Site(フォトラクションサイト)』をご紹介します。

作業員名簿作成はPhotoruction Siteがおすすめ

Photoruction Siteは、建設プロジェクトのリソース管理や労務安全書類の作成・管理を効率化するために開発された建設業向けのクラウド型管理サービスです。

作業員名簿を作成しながら同時にデータベースの構築が可能で、一度登録した作業員情報は他の書類作成時にも利用できます。現場ごとのデータを一元管理でき、作業負担の軽減やミスの防止にもつながります。

協力会社はアカウント登録なしで、URLとパスワードのみでシステムを利用できるため、事前調整や運用コストを削減できることもメリットです。

また、国土交通省のフォーマットにも対応しており、全建統一様式に準拠した作業員名簿の作成が可能です。

まとめ

作業員名簿は、建設現場で働くすべての作業員の情報を正確に把握し、安全管理や緊急時対応のために不可欠な安全書類です。

工事完了から5年間の保管義務も定められており、さらに現場ごとの作成・更新が義務づけられています。作業員名簿にはさまざまな情報を記載する必要があるため、作成負担やミスを減らすためには、クラウド型管理システムの活用がおすすめです。

株式会社フォトラクションが提供する『Photoruction Site(フォトラクションサイト)』は、作業員名簿をはじめとする労務安全書類や施工計画書の作成・管理を一元化できるクラウド型サービスです。

書類作成や協力会社との調整業務を効率化することで、現場の生産性向上や業務負担の大幅な削減が可能になります。

まずは無料ダウンロードできるサービス紹介資料をぜひご覧ください。