建設業界の働き方改革とは?問題点や進めるべき取り組みを紹介

最終更新日:2025/10/09

業界トレンド

建設テックの知恵袋 編集室

業界の生産性向上に貢献する。そんな情報を1つでも多く皆様に届けられるよう頑張ります!

建設業の「働き方改革」は、人手不足や長時間労働といった深刻な課題を背景に進められています。

一方で、業界独自の慣習が改革の大きな障壁となっており、現場では実務と制度のギャップが浮き彫りになっています。建設業の働き方改革を推進するためにも、問題点や進めるべき取り組みを正しく理解しておくことが大切です。

この記事では、建設業における働き方改革のポイントを整理し、現場が直面する問題点や、それを乗り越えるための具体的な取り組みを紹介します。

【目次】

- 建設業界における働き方改革とは

- 建設業界における働き方改革のポイント

- 働き方改革の問題点やデメリット

- 働き方改革に向けた効果的な取り組み

- 働き方改革の問題点や課題を解消する施工管理アプリ『Photoruction』

- まとめ

建設業界における働き方改革とは

働き方改革とは、慢性的な人手不足や長時間労働を是正し、持続可能な労働環境を実現するための取り組みです。

建設業は他業種に比べると休日が少ない傾向にあり、さらに突発的な工期変更も多いため、労働負荷が偏りやすいなどの現状があります。

こうした背景を受け、国は以下のような施策を推進しています。

時間外労働の上限規制

賃金割増率の引き上げ

年5日の有給休暇取得の義務化

処遇改善の推進

これにより従業員が安心して働ける環境を整備し、離職率低下や新規人材獲得につなげることが期待されます。

建設業界が抱える課題については、以下の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

⇒【2025年以降】建設業界における今後の課題と解決策!人材確保に向けた具体的な戦略

建設業界における働き方改革のポイント

建設業では、法改正や制度変更を受けて労働環境の見直しが急務となっています。

ここでは、建設業における働き方改革のポイントについて解説します。

時間外労働の上限規制

時間外労働の上限規制は、建設業の長時間労働是正に直結する重要な法改正です。

法改正は2018〜2019年に成立しましたが、建設業には5年間の猶予が設けられ、2024年4月1日から罰則付きで適用されています。

主な規制内容は以下の通りです。

- 1か月の時間外労働は原則45時間以内

- 1年の時間外労働は原則360時間以内

なお、特別事情がある場合は特別条項付き36協定が適用され、以下の上限が設けられます。

- 年間720時間以内

- 月の時間外労働と休日労働の合計が100時間未満

- 2~6ヶ月の平均が80時間以内

- 月45時間を超える時間外労働は年6ヶ月まで

違反すれば罰則も課されるため、企業は労働時間の厳格な管理と、効率的な作業体制構築を迫られています。

法定時間外労働の賃金割増

法定時間外労働の賃金割増は、長時間労働抑制と公正な賃金支払いを実現するための重要な制度です。

2023年4月1日から建設業にも中小企業を含む「月60時間超の割増率50%」が適用され、従来よりも人件費負担が増加します。この制度は、1か月間の時間外労働が60時間を超えた分については、従来の25%割増ではなく、賃金の50%以上を割増して支払わなければならない制度です。

例えば、通常の時給が1,200円の場合、60時間を超えた残業時間には1,800円(1200×1.5=1,800円)以上の賃金が支払われるというものです。企業にとってはコスト増という課題が生じる反面、従業員の労働環境改善によって生産性向上が期待できます。

また、残業代の割高化を避けるために業務効率を追求することは、結果的に現場のムダを削減し、限られた人材を有効活用するための体制づくりにもつながります。

年5日の有給休暇取得の義務化

年5日の有給休暇取得の義務化とは、働き方改革関連法の成立により、2019年4月1日から導入されている制度です。

この制度によって、労働者に年10日以上の有給休暇が付与される場合、企業はそのうち最低5日間を必ず取得させる義務が課されています。労働者の健康維持やワークライフバランスの向上を目的としており、取得義務を果たさない場合は企業に罰則が科される可能性があります。

建設業は人手不足や工期の難しさなどの課題から有給休暇の取得が難しい場合も多いものの、法令適用の対象外にはなりません。

企業は業務管理や人員配置の見直しを行い、有給休暇の取得を促進するための体制を整える必要があります。

インボイス制度の影響

インボイス制度は、2023年10月1日から導入されている消費税の適正な納税を目的とした制度で、建設業にも大きな影響を与えています。

建設業では元請け・下請け、一人親方といった多層構造の取引が多く、仕入税額控除を受けるためには「適格請求書(インボイス)」の発行が必須です。

適格請求書発行事業者は国税庁に登録された課税事業者のことで、登録されていない免税事業者はインボイスが発行できません。このため、元請け会社は、仕入税額控除を受けるために取引先がインボイスを発行できることが必要となります。

この制度によってインボイスに対応していない事業者からの取引は、仕入税額控除が受けられず、実質的に取引機会が減る可能性があります。

また、適格請求書の管理や取引の透明化が求められるため、事務負担の増加も避けられません。

働き方改革の問題点やデメリット

働き方改革の推進は建設業界に多くの影響を及ぼしており、現場ごとにさまざまな問題点やデメリットがあります。

ここでは、働き方改革の問題点について解説します。

短工期・突発的変更などの業界慣習が障害になっている

働き方改革の問題点として、建設業に根付く短工期や突発的な工期変更などの慣習が挙げられます。

多くの場合、発注者はビジネス上の都合から工期を短く設定し、元請けや下請けも仕事を確保するためにその短期間での受注を断れない状態にあります。これにより、現場では長時間労働が常態化し、労働環境の改善が難しい現状がありました。

しかし、2024年からの労働時間の上限規制により、従来の働き方を継続することはできなくなっています。

特に短い工期は労働時間の適正管理を妨げ、残業時間の削減とも相反しやすいため、適切な工期設定が急務となっています。

残業時間上限で業務量調整が難しい

残業時間の法定上限が設定されたことで、建設現場では業務量の調整がより困難となっています。

これまでは長時間労働で不足分の作業を補ってきましたが、働き方改革後は時間外労働に厳しい制限がかかり、必要な業務を従来通りの時間内に終わらせることが課題です。

特に人手不足が深刻な建設業では、労働時間の上限に合わせて適切に作業量を配分・削減する体制が整いにくい部分もあります。

加えて、工程管理の不確実さや突発的な工期変更も重なることで、現場ではスケジュール調整の難航が続いているのが現状です。

このため、作業の効率化や人員増を図らなければ、質の低下や納期遅延のリスクなどが高まっています。

休日増加による給料減と人材確保の難しさ

働き方改革による休日増加は、建設業において労働環境の改善につながる一方で、給料減少という課題をもたらしています。

長時間勤務や休日出勤は収入増の大きな要素の一つでもあり、休日が増えることで、労働時間が減少し結果的に収入が下がるケースが少なくありません。中には、給料減少が原因で離職や転職を選ぶ人もいます。

そのため、企業は働き方改革の義務を果たしつつも、十分な人材を確保する難しさにも直面しています。

給料の減少と労働環境改善のバランスを取るためには、賃金体系の見直しや業務の効率化、発注者との協力による適正工期設定が不可欠です。

これらの課題を解決しなければ、人手不足や作業力の低下が深刻化するリスクもあります。

働き方改革に向けた効果的な取り組み

建設業の働き方改革を進めるためには、業務の効率化と現場環境の改善を両立させる取り組みが不可欠です。

ここでは、働き方改革に向けた効果的な取り組みを紹介します。

発注側の工期見直し・余裕あるスケジュール設定

発注者が工期を適切に見直し、余裕のあるスケジュールを設定することは、働き方改革の推進で不可欠です。

短工期や突発的な工期変更は、現場の長時間労働や負担増加の大きな要因であるため、発注側が余裕を持って計画を立てることで、現場の労働時間管理がしやすくなります。

余裕のあるスケジュール設定のためには、受注者は発注者と早期に十分な協議を行い、現場の実情を丁寧に伝えて無理のない工期設定を働きかけることも大切です。

特に過剰な短工期や突発的工期変更を避けるためにも、進捗や作業負荷の情報共有を徹底し、スケジュール調整を促す必要もあります。

社内規定や教育体制の見直し

働き方改革の推進には、社内規定の整備と従業員教育の充実が重要です。

時間外労働の管理方法や有給休暇のルールを明確に定め、全員が理解して遵守できる体制を作る必要があります。また、管理職を含むすべての従業員に対して働き方改革の目的や具体的な対応策を周知し、意識改革を図ることも欠かせません。

これらの取り組みを通じて、効率的な業務遂行方法や健康管理の知識を深めさせることで、労働時間短縮と安全確保が促進されます。

国土交通省ガイドラインと支援策の活用

国土交通省は建設業に向けて、労働環境の改善と働き方改革推進のためのガイドラインを発行しています。

ガイドラインでは、以下の5つを示しています。

- 労働時間の適正管理・週休二日化の推進

- 処遇改善(賃金・社保)や価格転嫁の促進

- 不当な短工期の是正

- 資材高騰時の契約ルール明文化とリスク分担

- ICT導入による現場管理効率化と支援策活用

さらに、国交省は中小建設業者向けにも、ICT導入支援や技能者育成支援など多様な助成金・補助金を提供し、業務効率化や人材確保を後押ししています。

| 支援策 | 目的 | 詳細・事例 |

|---|---|---|

| 補助金・助成金 | ICT導入や安全設備投資を支援し、労働環境改善や生産性向上を促進 | 厚生労働省:働き方改革推進支援助成金 |

| 研修・教育プログラム | 労働者の技能向上と意識改革を支援し、安全確保と効率化につなげる | 国土交通省:働き方を変える!建設業生産性向上セミナー ※過去事例:2023年開催 |

| 情報提供・相談窓口 | 制度理解促進や課題解決のため、各種相談やサポートを提供 | 国土交通省:建設業フォローアップ相談ダイヤル |

施工アプリを活用した業務効率化

施工アプリの活用は、働き方改革を推進し、業務効率化に欠かせません。

施工アプリは、工程管理や施工写真の撮影・管理、図面共有、報告書作成などをスマホやパソコンで一元管理できます。また、現場とオフィス間の情報連携がスムーズになり、管理作業の効率化やミス削減、報告書作成時間の短縮が可能となり、現場の労働時間削減にも寄与します。

さらに関係者全員がリアルタイムで状況を把握できるため、トラブルの早期発見や対応も可能です。

人手不足が深刻化する建設業において、施工アプリは働き方改革を推進するための重要なツールであり、多くの現場で導入が進んでいます。

働き方改革の問題点や課題を解消する施工管理アプリ『Photoruction』

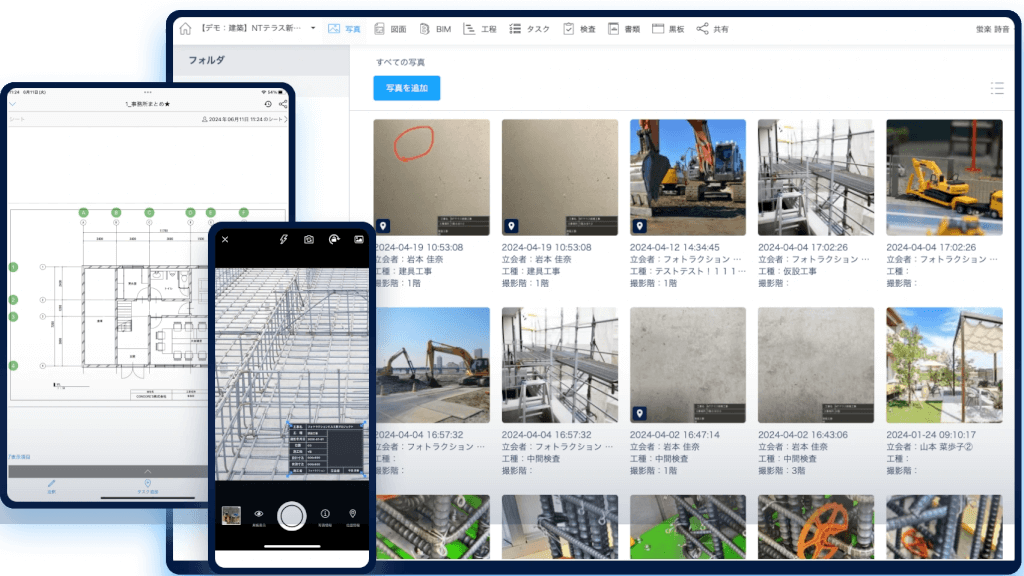

『Photoruction』は、現場業務の効率化を図り、働き方改革の課題解消に効果的な施工管理アプリです。

手作業に頼ることが多かった工事写真の整理や工程管理、報告書作成などの現場業務を、デジタル技術で大幅に効率化します。

具体的には、以下のような機能を活用して現場業務の効率化を図ることができます。

- 大量の工事写真をスマホやタブレットで撮影し、アプリが自動で整理・共有

- 電子小黒板による現場写真管理で情報入力が簡単かつ正確に

- 高速表示と注釈機能を備えた図面管理でバージョン管理や指示が容易

- 書類作成の自動化(写真台帳、報告書)で事務負担を軽減

- ネットワーク工程表対応の工程管理機能で進捗把握と調整がスムーズ

- タスク管理機能により作業の割り振りと進捗共有を効率化

- クラウド型のBPO機能による業務プロセス半自動化で生産性向上

これらの機能は、現場の労働負担軽減、ミスや手戻りの減少、事務作業の効率化を実現します。

さらに、カスタマイズ対応で各社の現場環境に合わせた最適化も可能です。

まとめ

建設業の働き方改革は、人手不足や長時間労働、休日の少なさなど深刻な課題に対応するために進められています。

一方で、時間外労働の上限規制や賃金割増、有給休暇義務化など現場に与える影響も大きく、問題点も少なくありません。こうした課題や問題点に対応するために、業務を大幅に効率化する施工管理アプリを導入する現場が増えています。

株式会社フォトラクションが提供する施工アプリ『Photoruction』は、業務の負担を軽減しつつ生産性向上を支援します。

また、導入前には無料トライアルも利用できるため、実際の現場で操作性や使い勝手の確認も可能です。

まずは無料ダウンロードできるサービス紹介資料をぜひご覧ください。