【建設業向け】36協定を違反するとどうなる?制度内容から具体的な罰則まで解説

最終更新日:2025/10/14

施工管理ハック

建設テックの知恵袋 編集室

業界の生産性向上に貢献する。そんな情報を1つでも多く皆様に届けられるよう頑張ります!

36協定は、法定労働時間を超える時間外労働や休日労働を行う際に結ぶ協定で、労働基準法36条で定められています。

適切な協定締結と届出がないまま残業や休日労働をさせると違反となり、罰則が科されます。建設業においても、長時間労働が発生しやすく、36協定の適切な締結と届出は必須です。

この記事では、36協定の基本や違反例、罰則、そして労務管理のポイントを整理し、法令遵守と健全な労働環境づくりに向けた取り組みについて紹介します。

【目次】

- 36協定とは?制度の基本と目的

- 36協定違反にあたる具体的なケース

- 36協定違反の罰則と法的リスク

- 建設業の36協定違反を防ぐためのポイントと注意点

- DX化による36協定違反対策なら施工管理アプリの『Photoruction』

- まとめ

36協定とは?制度の基本と目的

36協定は、法定労働時間を超える時間外労働や、休日労働を可能にするために結ぶ協定です。

ここでは、36協定の定義と労働基準法との関係、建設業特有の事情について解説します。

36協定の定義と労働基準法との関係

36協定とは、労働基準法第36条に規定される労使協定です。

会社が労働者に対し、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える残業や法定休日の労働を命じる場合に必要です。協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることで時間外・休日労働が可能となります。

参照:厚生労働省「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」

ただし、36協定には時間外労働の上限が設けられており、原則として月45時間・年360時間までです。

特別な事情がある場合、特別条項付き協定で一定の限度内で延長可能であるものの、それでも上限は厳格に規制されています。

36協定が必要な理由

36協定は、長時間労働の抑制と労働者の健康や労働環境の確保を目的としています。

労働基準法の原則により法定時間を超えた労働は、基本的に原則禁止です。しかし、業務の繁忙などで超過労働が必要な場合、労使間で協定を結び、労働基準監督署に届け出ることで一定の時間外労働を可能にします。

また、36協定で時間外労働の上限が明確化されたことにより、過重労働の防止と働き方改革の推進にも貢献しています。

建設業には5年の猶予があった

建設業は特例として、2019年の労働基準法改正による36協定の厳格化に対し、中小建設業者に5年間の猶予期間が設けられていました。

これは建設現場の繁忙期や業務特性から、時間外労働規制の適用が困難であるための配慮で、猶予期間中は一定の上限緩和が認められていました。しかし、2024年4月をもってこの猶予期間は終了し、建設業も他の業種と同じように時間外労働の上限規制を厳守する必要があります。

こうした背景もあり、建設業界においても労務管理の強化や効率化が急務となっています。

⇒【2025年以降】建設業界における今後の課題と解決策!人材確保に向けた具体的な戦略

36協定違反にあたる具体的なケース

36協定違反は、労働者の時間外労働や休日労働に関する法令違反であり、企業に重大な法的リスクをもたらします。

ここでは、36協定違反にあたる具体的なケースを解説します。

36協定を締結せずに時間外労働をさせた場合

36協定を締結せず、時間外労働をさせることは違法行為です。

労働基準法に基づいて時間外労働をさせる場合は、必ず労使間で36協定を締結し、労働基準監督署に届け出をする義務があります。これを怠ると法定労働時間を超える労働は認められず、企業は法的リスクを負います。

また、割増賃金の支払いを行っていても、協定がなければ違反となり、代表者や担当者が書類送検されるケースもあるため注意が必要です。

特別条項適用の回数や時間を超過した場合

特別条項適用の回数や時間を超過すると法律違反となります。

特別条項付き36協定は、繁忙期など臨時的な業務増に対応するため、月45時間・年360時間の上限を超える残業を可能にする制度です。

ただし、特別条項にもルールが定められており、以下の条件を守る必要があります。

- 年間6回までの適用

- 1か月間の時間外労働と法定休日労働の合計は100時間未満

- 2〜6か月の時間外労働と法定休日労働の平均は80時間以内

- 年間720時間以内(法定休日労働は除く)の上限

これらの上限や回数を超過した場合は、36協定違反となり、企業は行政指導や罰則の対象になります。

また、特別条項は「通常予見できない臨時の業務量増加」に限定され、単なる繁忙期は該当しません。

特別条項なしで法定の上限時間を超える残業

特別条項なしの36協定では、時間外労働の上限は原則として月45時間、年360時間までと法で厳格に定められています。

この上限を超えて残業を命じた場合は36協定違反となり、法令違反です。また、超過労働は労働者の健康を損なうリスクが高まるため社会的にも問題視されています。

企業は、36協定と特別条項の適切な運用を徹底しなければなりません。

期限切れや届出なしでの労働時間超過

36協定には有効期限があり、期限切れの協定のもとで時間外労働をさせることは違法です。

また、締結した36協定を労働基準監督署に届け出しないまま時間外労働や休日労働を行うことも法令違反となります。

適正な届出や期限管理は労務管理の基本であり、期限切れや未届出の状態で労働時間を超過しないように注意しなければなりません。

法定休日に違法に労働させるケース

法定休日に労働させる場合、36協定を伴わずに命じることは違法行為であり、企業は法的責任を問われます。

労働基準法では、週1日または4週4日の法定休日を付与することが義務付けられており、この休日に就労させるためには36協定の締結と労基署への届出が必要です。さらに、協定があっても上限規制を超過すれば違反となり、割増賃金を支払っていても法的責任を負うことになります。

そのため、休日労働は協定内容に基づき「必要性・回数・時間」を管理し、法定休日の確保を徹底することが重要です。

36協定違反の罰則と法的リスク

36協定に違反した場合、企業は労働基準法違反として罰則や行政指導の対象となります。

ここでは、具体的な罰則やリスクについて解説します。

違反した場合の罰則

36協定に違反すると、企業には労働基準法第119条に基づく刑事罰が科され、最大「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が適用されます。

これは、「協定を締結せずに残業を命じた」「締結していても上限時間を超過させた」「届出を怠った」場合など、さまざまなケースに該当します。

違反が確認されると、労働基準監督署の是正勧告や使用停止命令を受け、指導に従わなければ書類送検の対象となることも少なくありません。

特に建設業界では、工期や繁忙期による残業や休日労働が常態化しやすいため、法定枠を超えた業務運用はリスクが高まります。

企業および責任者への罰則対象

36協定違反の責任は企業全体だけでなく、代表者や実務を担う管理職にも及びます。

労働基準法では「使用者」が罰則対象とされており、会社としての処罰に加え、実際に労務管理を行っていた経営者や人事責任者が送検されるケースもあります。

「知らなかった」では済まされず、労務管理体制のずさんさ自体が監督不行き届きと判断されて罰則の対象となるのです。

建設業においては、現場の管理職が工期優先で過重労働を容認すると法的責任を問われやすくなります。

違反企業名の公表リスクと社会的影響

36協定に違反すると、厚生労働省や地方労働局は、労働基準法違反の重大事案として企業名を公表する制度があります。

企業名が公になると、インターネットや報道による違反情報の拡散なども加わり、以下のような影響を受けるリスクがあります。

- 社会的信用の著しい低下

- 取引先や顧客からの信頼喪失による入札や契約獲得の困難化

- 採用活動における求職者の敬遠・人材確保の難化

- 社内の従業員モチベーション低下や離職促進

- 監督強化や追加監査による長期的な経営リスクの増大

上記を踏まえ、36協定の遵守は法的リスク回避だけでなく社会的な信頼維持のためにも不可欠です。

建設業の36協定違反を防ぐためのポイントと注意点

建設業において36協定違反を防ぐには、労働時間の厳密な管理と労使双方の協力が不可欠です。

ここでは、具体的な方法や注意点について解説します。

勤怠管理のポイント

36協定を遵守するためには、従業員の労働時間の正確な把握が基本です。

タイムカードや勤怠管理システムを用いて、実際の残業時間をリアルタイムで記録し、時間外労働の上限を超えないように監視します。

建設業は繁忙期に労働時間が集中しやすいため、定期的に労働時間の集計を行い、法定上限に達しそうな従業員を早期に把握して対策を講じることが大切です。

また、休日出勤や深夜労働の状況も正確に管理し、割増賃金の支払い漏れがないよう注意しましょう。

さらには労使協議の場を設け、労働者の健康状態を確認し、無理のないシフト計画を策定することも欠かせません。

建設業の36協定は現場ごとに提出が必要

建設業の36協定は現場ごとに提出が必要となる点に注意が必要です。

36協定の届出は、「事業所ごと」の提出が法令で義務付けられており、建設業の事業所単位とは一般的に「現場ごと」を指します。つまり、複数の建設現場を持つ事業者は、現場ごとに36協定を締結し、その協定書を所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。

これは、各現場ごとに業務内容や労働条件、労務管理の実態が異なるため、それぞれに適した協定を結ぶ必要があるためです。

ただし、以下の場合は事業所単位でまとめて届け出ができるケースもあります。

- 労務管理が複数現場にまたがって一括で行われている

- 現場間の管理体制や労働者の指揮命令系統が明確に一体としている

いずれも例外的なケースであり、多くの場合は安全かつ適正な労務管理の観点から、現場ごとに提出するのが基本です。

労働時間は無理なく減らす

従業員の労働時間は無理なく減らすことが重要であり、作業の質を落とさないことが前提です。

そのためにも、現場の実態を正確に把握し、無駄な作業や待機時間を減らす段取りなどの改善が必要となります。

工期の現実的な見直しや作業の分担見直しも労働時間削減に効果的です。

DX化による生産性向上で業務効率化

建設業において36協定違反を防ぐためには、労働時間の厳密な管理と業務効率化が不可欠です。

DX化を推進し、紙や手作業に頼っていた勤怠記録や作業管理をクラウドシステムで一元化することで、労働時間の見える化が実現します。これにより、残業時間の適正管理や法定上限超過の事前察知が可能となり、管理者は迅速に対策を講じられます。

さらに業務プロセスが効率化されることにより、不要な作業時間の削減や現場作業の合理化が図られ、長時間労働の抑制につながります。

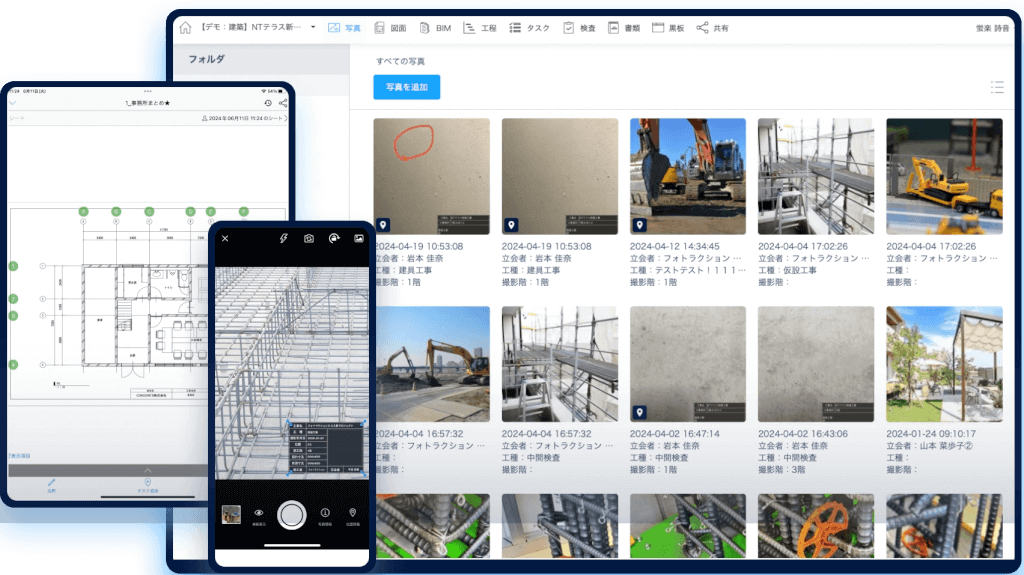

DX化による36協定違反対策なら施工管理アプリの『Photoruction』

36協定違反対策としてDX化を推進するなら、施工管理アプリ『Photoruction』が効果的です。

Photoructionは、工事写真、図面、工程表、タスク管理など多彩な機能をクラウドで一元管理し、現場の情報をリアルタイム共有します。これにより、作業の進捗や労働時間の実態を把握しやすくなり、残業時間の適正管理が可能です。

また、デジタル化と業務自動化により、報告書作成などの事務負担を減らし、現場の業務に集中できる環境を整えます。

複数現場の管理も効率化でき、労務管理の属人化を防止することが可能です。

これらの機能は、36協定の遵守と生産性向上の両立をサポートし、建設現場の働き方改革を推進します。

まとめ

36協定は労働基準法36条に基づく労使協定で、法定労働時間を超える時間外労働や休日労働を行うために必要です。

建設業においても適切な締結と、労働基準監督署への届出が義務付けられており、届け出をしなければ法令違反となり罰則が科される可能性があります。また、悪質な違反は企業名公表のリスクも伴い、社会的信用を著しく損ないます。

36協定に違反しないためにも、正確な勤怠管理と各現場ごとの36協定提出の徹底、無理のない労働時間削減、そしてDX化による生産性向上がポイントです。

株式会社フォトラクションが提供する施工アプリ『Photoruction』は、現場での作業効率化や情報共有の円滑化により、業務の見える化と労働時間の適正管理を実現します。

リアルタイムに現場状況を把握できるため、36協定の遵守がより確実になり、過重労働の抑制にも効果が期待できます。

まずは無料ダウンロードできるサービス紹介資料をぜひご覧ください。