【建設業向け】配筋検査とは?重要なチェック項目や業務効率化のポイント

最終更新日:2025/04/10

工事現場の基礎知識

建設テックの知恵袋 編集室

業界の生産性向上に貢献する。そんな情報を1つでも多く皆様に届けられるよう頑張ります!

配筋検査は、建物の基礎や構造物の配筋の数や、寸法が正しく配置されているかを確認する業務の一つです。

建物の強度や耐久性に直接関連するプロセスであり、さまざまな項目をチェックして不具合を見つけます。また、検査で得られた結果や施工状況の記録などは、写真や書面にまとめる必要があり、膨大な手間や時間がかかりやすいのが特徴です。

この記事では、配筋検査の概要や項目をはじめ、業務効率化を図るポイントを紹介します。

【目次】

配筋検査とは

配筋検査とは、建物の鉄筋の配置を確認する検査のことで、鉄筋検査と呼ばれる場合もあります。

そもそも配筋とは、建物において適切な量と位置に鉄筋を配置することです。コンクリートの強度や耐久性を与える部材であり、建築基準法で指定した基準に基づいて計画されます。

配筋検査は、基礎工事の初期段階や、コンクリートを打設する前に行われる工程です。基礎が特殊な形状の場合、検査回数やタイミングが異なることがあります。

いずれにしても設計図面に基づいて行われ、問題がなければ工事を進めていきます。

配筋検査の目的

配筋検査を行う目的は、主に以下の三つです。

- 建築基準法に基づき、構造物が十分な強度を持っているか

- 設計図や仕様書に基づいて設計図通りの施工になっているか

- 施工ミスや構造に問題がないか

配筋検査は、建物の構造物の安全性や耐久性、品質を確保するために行います。配筋の配置は建物の強度や品質に関係するため重要です。

配筋検査で使用する道具

配筋検査では、以下の道具を使用します。

- 配置図

- 基礎伏図

- 基礎断面図、詳細図

- 平面図

- 構造仕様書

- 給排水設備図

- カメラ

- 筆記用具・メモ用紙

- メジャー

- コンベックス

配筋検査は設計図と実際の配置を比べて確認し、書面に手書きで記録する場合は膨大な事務作業が発生します。また、施工状況の記録は写真撮影して帳簿にまとめる必要があり、作成に時間がかかります。

配筋検査のチェック項目

配筋検査では、さまざまな項目をチェックします。

ここでは、配筋検査のチェック項目を紹介します。

防水・防湿シート

防水・防湿シートは、鉄筋を水や湿気から守るために使用されるシートです。

コンクリートの底面に隙間なく敷き詰めることで、建物が水分の影響を受けることを防ぎます。シートに隙間が生じると、鉄筋が濡れてしまってその機能を発揮することができません。そのため、配筋検査では防水・防湿シートに大きな破れやシワがないかどうかをチェックします。

鉄筋の配置

鉄筋の配置とは、メジャーやコンベックスで鉄筋の長さを測り、間隔が一定の長さであるかどうかを確認することです。

鉄筋は網目状に交差させて配置する構造であり、この配置が設計図通りでなければ、耐久性や安全性に影響を及ぼす可能性があります。

配筋図には「@200」や「@300」と記載されています。@200なら200mm、@300なら300mmなどミリメートルを示す数字です。

@200の場合は、20cm間隔で鉄筋を組むという意味で、設計図通りに鉄筋が配置されているかを確認します。

鉄筋の太さ

基礎に使用する鉄筋の太さは、「径9mm」または「径13mmg」が一般的です。

鉄筋の太さによって耐久度が異なるため、適切な太さを確保しなければなりません。

建物の仕様によっては、複数の径を用いる場合もあり、場所ごとに適切な径の鉄筋が使われているかどうかもチェックします。

鉄筋のかぶり厚さ

鉄筋のかぶり厚さは、鉄筋を覆うコンクリートの厚さのことです。

かぶりは鉄筋のサビを防止するために重要なものであり、立ち上がり部分が40mm以上、底面が60mm以上である必要があります。

スペーサーまたはサイコロと呼ばれるコンクリートの塊を使い、コンクリート面から鉄筋までの最小距離を測定して確認します。

波うち

波うちとは、鉄筋が曲がっている状態のことです。

鉄筋は斜めの状態だと想定強度を発揮することができないため、まっすぐな状態で設置されているか確認する必要があります。

波打ちは目視でわかる場合もありますが、ごく小さな波うちは見つけることが難しいため、鉄筋同士の間隔を測定して検査します。

また、配筋検査では、コンクリート打設前のアンカーボルトやホールダウン金物のチェックも重要です。

ホールダウン金物の位置、本数、固定状況

ホールダウン金物は、基礎や土台、柱をつなぐための金物のことです。

これが正しく機能しないと、地震が発生した際に建物が倒壊する可能性があります。金物の位置は図面で示されているため、配筋検査の際には図面通りの位置または本数かを照合します。

また、ホールダウン金物が歪んで設置されていると十分な効果を発揮できないため、固定状況も重要なチェックポイントです。

アンカーボルトの位置、本数、固定状況

アンカーボルトは基礎と土台をつなぐための金物の一種です。

この金具は配筋検査の段階では基礎鉄筋と結合されていて、図面通りに配置されていないと土台と結合することができません。アンカーボルトの検査では、以下のポイントをチェックします。

- アンカーボルトの位置が適切か

- アンカーボルトの本数が適切か

- アンカーボルトが曲がって設置されていないか

- アンカーボルトが固定されているか

コンクリートが流し込まれた後に手直しが発生すると、元に戻すためには手間や時間がかかるため、その前に検査を行います。

配筋検査のポイント

配筋検査は、チェック以外にも書類やチェックリスト、写真撮影などが必要です。

ここでは、配筋検査のポイントを解説します。

必要な書類を事前に用意する

配筋検査は設計図や施工図などを用いて検査するため、検査日程には書類に不備がないように揃えておきましょう。

検査対象となる建物によっては、他に書類が必要になる場合もあるため、事前に確認しておく必要があります。必要書類やデータなどはまとめて管理し、必要になった場合に、すぐに取り出せるように準備しておくとよいでしょう。

チェックリストを作成する

配筋検査は、確認すべき項目が多岐にわたるため、チェックリストを事前に作成しましょう。検査項目を順序立てることによって、現場での作業がスムーズになり、効率的に検査を進めていくことができます。

配筋検査は建物の安全性や建物の耐久性に直結するため、チェックリストの活用は施工品質の向上にもつながるでしょう。また、施主や第三者機関に報告する際にも、報告資料として説明しやすいことや信頼性にもつながります。

写真撮影をする

配筋検査はコンクリート打設後に鉄筋が見えなくなるため、施工状況を写真撮影し、証拠として記録することが大切です。

撮影記録は、施工不良の防止やトラブル対応時の証拠として役立ちます。鉄筋全体が分かる広角写真と継手、交差部などの細部が分かる至近距離の写真を撮影し、主要箇所も網羅的に記録しましょう。

また、目視の時には気がつかなかったものの、写真の画像データで確認したら不具合が見つかったというケースもあります。このような間違いを防ぐためにも、写真撮影は必ず行いましょう。

写真を撮る箇所は多くあるため、漏れがないように事前に撮影するものやタイミングを決めておくことが大切です。撮影した写真も膨大になるため、必要な時に引き出せるように適切に管理することも重要です。

配筋検査の業務を効率化する「Photoruction」

配筋検査の業務を効率化するためには、システムやツールを活用することが重要です。

システムやツールを用いることにより、業務効率化につながるだけでなく、チェックミスなどのヒューマンエラー対策にもなります。

ここでは、配筋検査の業務を効率化する施工管理クラウド『Photoruction(フォトラクション)』を例にシステムやツールを用いるメリットを紹介します。

検査シートを事前作成

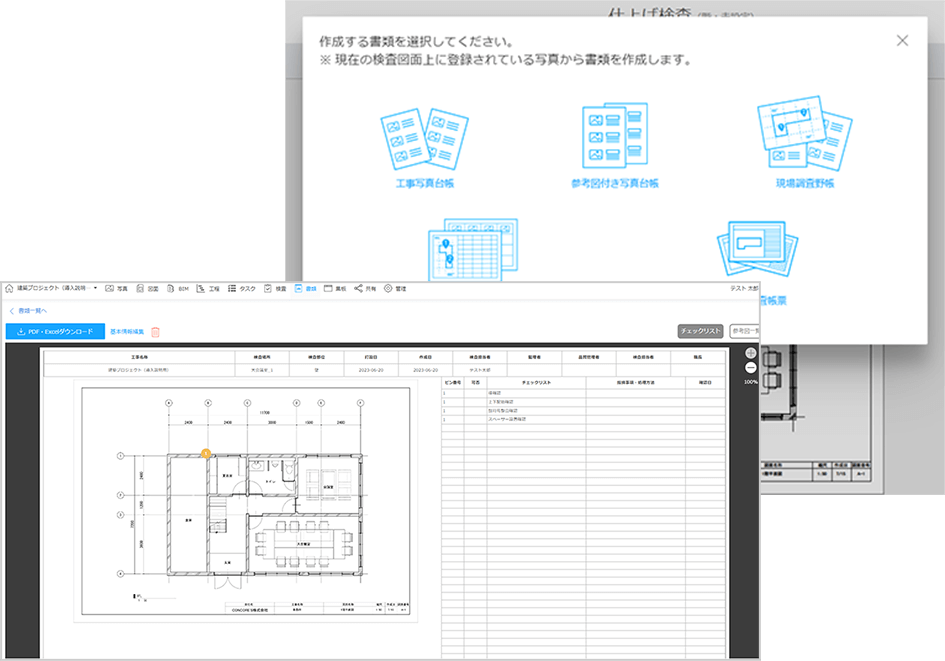

『Photoruction』の検査(配筋・仕上げ)機能には、検査シートを事前に作成する機能が搭載されています。

検査を行う場所ごとに検査項目を自由に設定することができ、さらに検査項目内にはメモや写真、チェックリストで検査の記録を残すことが可能です。事前にチェックリスト形式で検査項目を整理することで、現場での確認漏れを防ぎます。

また、チェックリスト項目やコメント機能などは現場ごとにカスタマイズできるため、現場や検査の要件に合わせた運用ができます。現場ごとにチェックリストを作り直す必要もなく、必要な個所のみ変更できるため便利です。

システムやツールを用いるメリットを紹介します。

検査に使用する書類を自動出力

『Photoruction』は、配筋検査に使用する書類を自動出力することが可能で、書類作成の負担を減らすことができます。

これにより、手書きや手入力が不要になり、参考図の切り出しも可能となるため、準備時間を大幅に短縮できます。

さらに作成した書類はクラウド上で一元管理できて、関係者間でリアルタイムに共有することも可能です。

自動生成された帳票は正確性が高くヒューマンエラーの心配がなく、品質管理の向上にもつながります。不備やトラブルが発生した際にも、迅速な対応ができます。

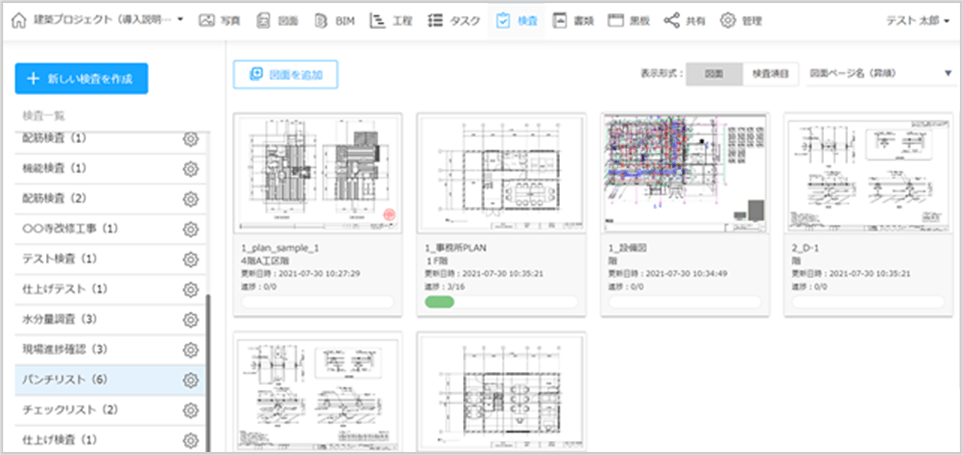

検査情報の一元管理

『Photoruction』の検査機能では、配筋検査を含め、さまざまな検査の進捗状況を一元管理することが可能です。

クラウドベースのシステムであるため、複数のユーザーが同一の図面シートをデータに蓄積することができます。現場と事務所の連携がスムーズになり、やりとりにかかる手間を省き、意思決定の迅速化を図ります。

また、複数のユーザーが同一の検査シートにデータを蓄積するため、それぞれの検査ステータスをまとめて確認可能です。これによって検査担当者の抜け漏れを抑制することにもつながります。

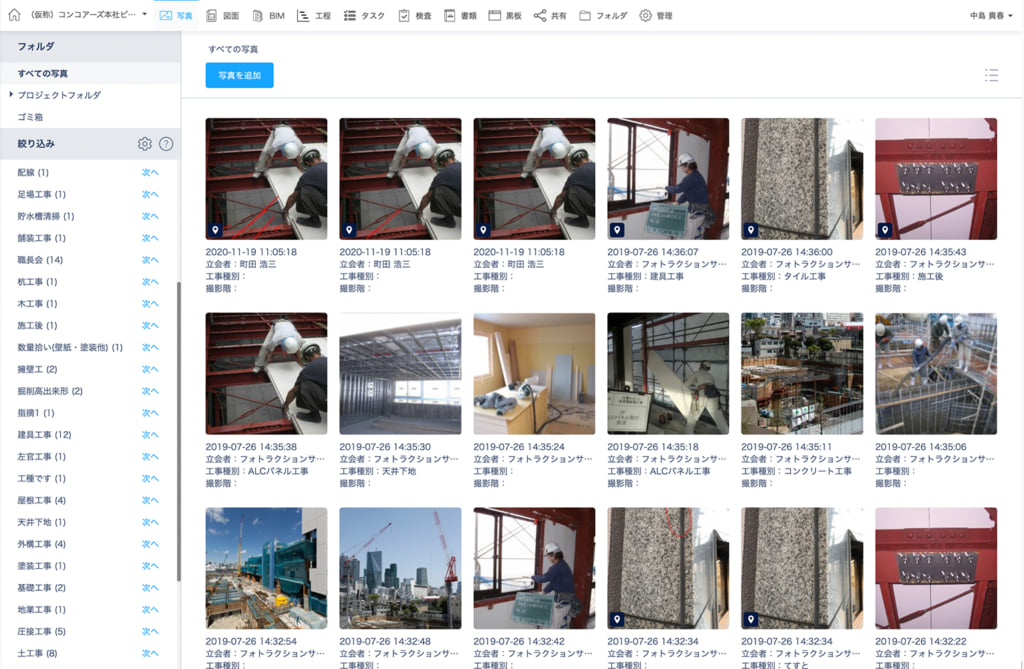

配筋検査の写真を自動整理

『Photoruction』には、写真に設定している情報を用いて、自動で写真を整理する機能があります。

撮影した後にフォルダを作成する手間や、整理する必要がなくなり、生産性の向上につながります。撮影日や撮影者、工種などで絞り込みができるため、必要な写真を直感的に探すことが可能です。

また、電子黒板と連携することにより、写真に必要な情報を簡単に記載して管理することもできます。

電子黒板については以下の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

⇒工事写真の黒板の書き方を徹底解説!劇的な業務効率化の方法を大公開

ストレージ無制限

『Photoruction』はストレージが無制限であるため、容量を気にせず使用できるメリットがあります。

高解像度の配筋検査写真も制限なく保存でき、写真データ量を気にせずに詳細な記録を残すことができます。

データ容量を気にすることなく、過去の配筋検査データを削除せずに長期保管が可能です。また、すべての配筋検査データを自動的にクラウドに保存できるため、バックアップの手間を省けるメリットもあります。

まとめ

配筋検査は検査項目が多く、さらに建物の種類によっても検査のポイントが異なる場合があります。

チェックリストの作成や必要書類の用意をはじめ、検査時には検査内容を正確に記録することが重要です。検査した場所は写真で記録するのが基本ですが、規模が大きくなるほど写真枚数も多くなり、それを管理するのは手間と時間がかかります。

これらの作業の手間や時間を削減し、業務の効率化を図るには、システムやツールの活用がおすすめです。

株式会社フォトラクションが提供する『Photoruction』は、配筋検査をはじめ、建設の施工管理に関するあらゆる業務を効率化するクラウド型のシステムです。

Photoructionには、検査シートの事前作成や検査に使用する書類を自動出力する機能が搭載されています。さらに検査情報は一元管理でき、検査で撮影した写真も自動整理し、必要に応じて引き出すことが可能です。

また、ストレージ無制限であるため、容量を気にせず使用できるメリットもあります。

現場への操作説明会や電話対応など、サポート体制も充実しています。まずはお気軽にお問い合わせください。