工事写真の黒板の書き方を徹底解説!劇的な業務効率化の方法を大公開

最終更新日:2025/02/21

工事現場の基礎知識

建設テックの知恵袋 編集室

業界の生産性向上に貢献する。そんな情報を1つでも多く皆様に届けられるよう頑張ります!

工事写真に使う黒板を用意する際、現場関係者に情報が伝わりやすい記載方法や、効率的な書き方を知りたい方も多いのではないでしょうか。

工事黒板は、工事名や撮影日時、施工業者名などの必要項目を網羅し、写真で見たときの視認性の高さを意識して作成する必要があります。

昨今では、スマホやタブレットで誰でも簡単に書ける『電子小黒板』が注目されており、さまざまな建設会社で導入が進んでいる状況です。

この記事では、工事写真に用いる黒板の正しい書き方を徹底解説します。

電子小黒板を活用した業務効率化の方法も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

【目次】

工事写真の黒板を正しく書く重要性

工事写真における黒板は、施工状況や進捗を記録し、情報共有を円滑に進めるための重要なツールです。工事名や日時、施工箇所、作業内容などを記載し、写真と共に保存することで、後から状況を正確に確認できます。

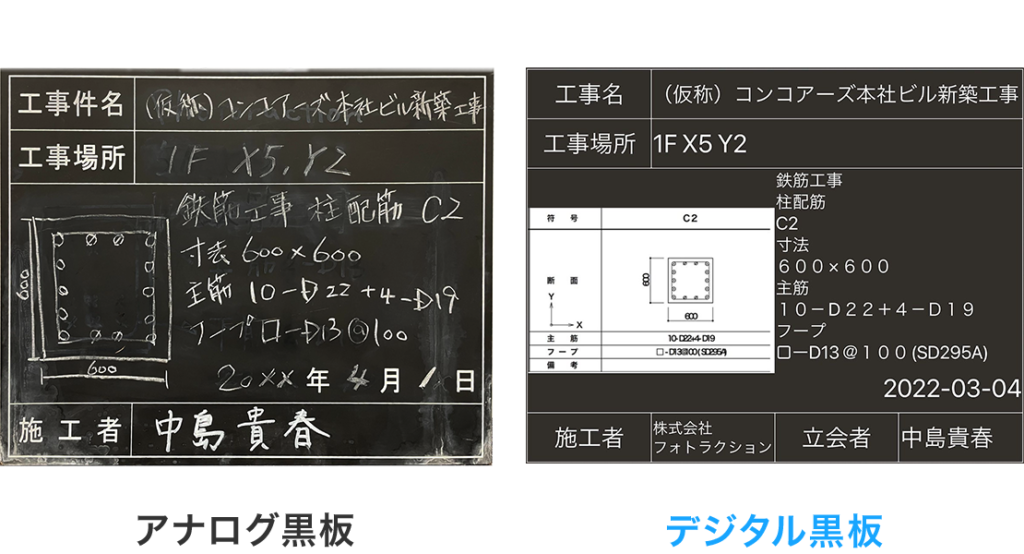

工事黒板には手書きのアナログ形式と、タブレットを用いる電子形式の2種類があり、電子小黒板はデータの一元管理に優れています。しかし、記載内容が不明瞭であったり、誤りがあったりすると、品質低下やミスにつながる可能性があるため注意が必要です。

工事黒板に正確で統一された情報を読みやすいよう記載することで、工事現場の品質管理やトラブル防止、生産性向上につながります。

工事黒板と電子小黒板の特徴を比較

工事黒板について、アナログとデジタルでどのような違いがあるのか分かりやすく比較します。

工事黒板(アナログ)の特徴

工事黒板は、昔ながらの手書きで情報を記載する方法が多くの現場で採用されています。

以下にメリットとデメリットをまとめました。

| メリット | デメリット |

| 特別な機器が不要で手軽に使用可能 | 手書きミスが発生しやすい |

| 停電や機器トラブルの影響を受けない | データをデジタル化する手間がかかる |

| 現場での初期コストが不要 | 情報共有や検索が非効率的 |

アナログの工事黒板は、シンプルで手軽に使える一方、情報管理の効率化が求められる現場では限界があります。そのため、運用方法の工夫や電子化との併用が推奨されます。

電子小黒板(デジタル)の特徴

電子小黒板はタブレットや専用機器を用いて情報を記載するデジタル方式です。

以下にメリットとデメリットをまとめました。

| メリット | デメリット |

| データ入力や共有が簡単で効率的 | 初期導入費用や機器のメンテナンスが必要 |

| 記録内容を一元管理できる | 操作トラブル時の対応が求められる |

| 文字が読みやすく、視認性が向上 | 現場環境での操作に慣れが必要 |

アナログの工事黒板よりも効率的なデータ管理ができる電子小黒板は、工事現場の生産性を向上します。電子小黒板を導入する際は、コストやトラブル対策を考慮した事前準備が成功の鍵となります。

工事黒板を書く際の基本ルール

ここからは、正確で分かりやすい工事黒板を書くための基本ルールを解説します。

必要な情報を記載する

工事黒板には、工事名をはじめ、撮影日時や施工箇所、施工業者名などを記載します。

具体的には、以下の情報が必要とされます。

| 項目 | 詳細 |

| 工事名 | 工事の正式名称を記載し、他の工事と区別する。 |

| 撮影日時 | 日付だけでなく時間も記載し、時系列の把握を容易にする。 |

| 施工箇所 | 図面番号や具体的な施工エリアを明記する。 |

| 施工業者名 | 実際に作業を行った企業名を記載する。 |

| 立会者名 | 施工確認や立会を行った担当者名を記載する。 |

| 工種 | 土工、鉄筋工など、作業内容の種類を明確にする。 |

| 目的 | 撮影の目的(進捗確認、完成確認、安全対策など)を記載する。 |

| 施工状況 | 基礎工事配筋完了など、現場の具体的な状況を記載する。 |

| 天候 | 雨、晴れなど、その日の天候を簡単に記載する。 |

| 備考 | その他、特記事項や注意点を追記する。 |

これらの項目を網羅することで、写真データが現場の正確な記録となり、後工程での確認作業がスムーズになります。

書き方を統一する

工事黒板の書き方を統一することで、現場での管理や確認作業が大幅に効率化します。

例えば、統一されたフォーマットでの記載により、どの写真にも同じ形式で情報が記載されます。

その結果、関係者が内容を即座に理解しやすくなり、ミスや確認漏れを防ぎ、作業がスムーズに進行します。

記載内容と現場状況を一致させる

工事黒板に記載する内容は、実際の施工状況と一致している必要があります。誤った情報が記載されていると、後の工程でトラブルの原因になる可能性があります。そのため、記録時には現場担当者が正確な情報を確認し、現状と照らし合わせて記載することが重要です。

工事黒板を見やすく書く3つの秘訣

工事黒板を用意する際、業界で広く認められた慣行に沿い、さらに写真での視認性を重視して書くことが望ましいです。ここでは、工事黒板を見やすく書く3つの秘訣を解説します。

5W1Hを意識する

5W1Hとは、『いつ』『どこで』『誰が』『何を』『なぜ』『どのよう』に行なったかを明確に記載し、情報を整理して伝える手法です。

| 項目 | 内容 |

| When(いつ) | 撮影日や施工日を正確に記載する |

| Where(どこで) | 現場名や具体的な施工箇所を明示する |

| Who(誰が) | 施工者や立会者の名前を記載する |

| What(何を) | 作業内容や施工工程を簡潔に書く |

| Why(なぜ) | 作業目的を説明する |

| How(どのように) | 作業方法や工程を記載する |

上記のように情報を整理すれば、写真を見返した際に誰でもその内容を理解しやすくなります。現場での情報共有や品質管理を円滑化したい場合、5W1Hは意識すべき重要なポイントです。

読みやすいレイアウト

工事黒板のレイアウトを工夫することで、視認性と情報伝達力が向上します。例えば、文字サイズは一定以上の大きさを保ち、全ての項目が見やすく配置されていることが理想です。

特に、工事名や日時など重要な情報は中央や上部に配置して目立たせ、付随する情報は整然とした順序で記載します。

また、項目ごとにスペースを空けて視認性を高め、情報が詰まりすぎないように配慮することが大切です。

これにより、現場関係者が必要な情報を短時間で的確に把握できるようになります。

視認性の高い文字を書く

工事黒板に記載する文字は、写真で確認しやすい大きさと太さを意識しましょう。

例えば、文字のサイズは黒板のスペースに応じて十分に大きくし、記載内容がかすれないように濃い色のチョークやペンを使用します。

また、『1』と『7』、『0』と『O』など、見間違いが起きやすい文字には、線や装飾を追加して明確化しましょう。

文字が小さすぎたり、薄すぎたりした場合、写真の撮り直しになるため、視認性には特に気をつける必要があります。

工事写真の撮影で失敗しないポイント

工事写真は、施工状況を正確に記録し、品質管理や後工程の参考に役立てる重要なデータです。写真の不備は後々のトラブルにつながる可能性があるため、撮影や管理で失敗しないポイントを把握しておきましょう。

事前に撮影計画を立てておく

工事写真を適切に記録するには、事前の計画が不可欠です。

まず、撮影する箇所や必要なアングルをリストアップし、工事の進捗に合わせて撮影スケジュールを設定します。

さらに、現場状況を考慮して撮影時間帯を調整することも重要です。例えば、コンクリート打設作業がある場合は、その前に配筋写真を撮影しなければなりません。

また、日光の角度や現場の動線を把握しておけば、視認性の高い写真を効率よく撮影可能です。

事前準備が写真の精度を左右するため、撮影計画は細部まで検討しましょう。

手ブレや白飛びに注意する

工事写真の不備でよくあるのが、手ブレや白飛びによる内容の不明瞭化です。手ブレや白飛びの防止には、工事黒板・工事表示板用の三脚を使用してカメラを固定し、シャッタースピードを調整することが効果的です。

また、露出補正を適切に設定し、光が強すぎる場合はフィルターや撮影角度を調整しましょう。

工事写真の信憑性を保つため、撮影後に写真を加工してはいけません。

なぜなら、国土交通省の『デジタル写真情報管理基準』で、記録写真の信頼性を損なう編集が認められていないからです。

撮影時点で正確に現場状況を記録するため、構図や光量を調整しておき、撮影後はそのまま保存することが推奨されます。

このガイドラインを守ることで、信頼性の高い工事記録が作成できます。

デジタルツールで写真を管理する

大量の工事写真を効率よく管理するには、専用のツールを活用するのが効果的です。

例えば、建設の生産性・品質向上をサポートする施工管理アプリ『Photoruction (フォトラクション)』では、写真を自動で整理し、クラウド上で共有できる『工事写真機能』を提供しています。

紙台帳に比べて圧倒的に時間を節約できるため、現場業務のデジタル化を進める際に有効な選択肢です。

電子小黒板を活用した劇的な業務効率化

工事写真や電子小黒板、図面管理など、プロジェクトに必要な情報を一元管理できる施工管理クラウドを提供しています。

工事写真に用いる黒板の電子化は、現場における情報共有と業務効率化を実現します。

ここでは、施工管理クラウド『Photoruction』で電子小黒板を活用した工事黒板の書き方と、劇的な業務効率化のポイントを解説します。

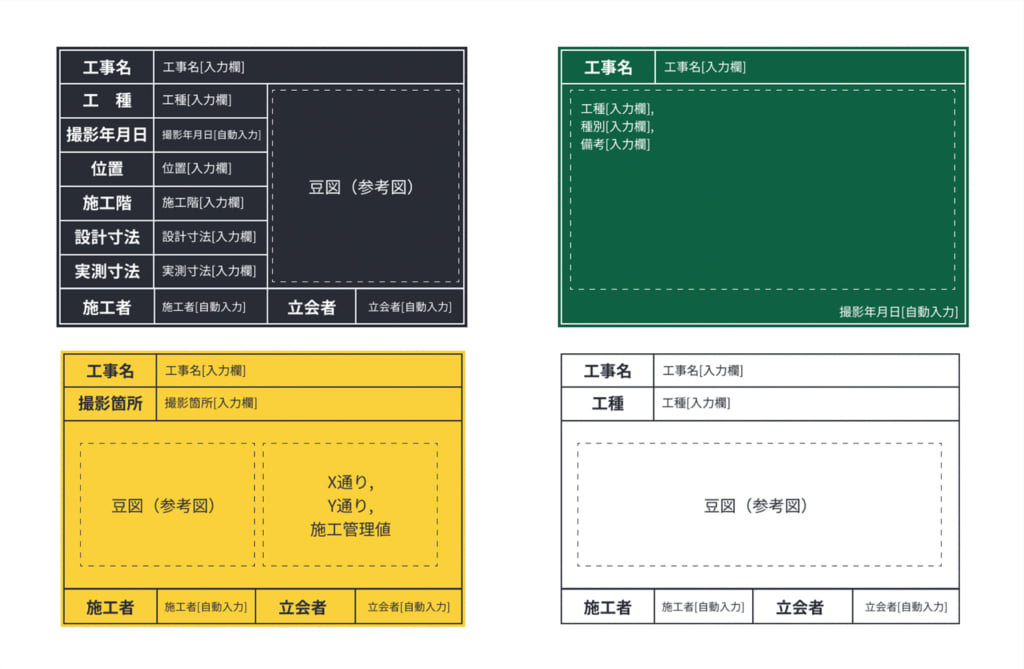

数百種類のフォーマット

『Photoruction』の電子小黒板機能には、あらかじめ数百種類のフォーマットが用意されています。

工事内容や現場の条件に応じて最適なテンプレートを選択できることが、大きなメリットです。

さらに、テンプレートを元に撮影情報を事前に記載しておけるため、当日の現場では写真撮影のみで対応可能となり、手書きをする手間が省けます。

テンプレートの活用は手書きによるミスを防止するとともに、デジタル化によって黒板作成の時間を大幅に短縮可能です。

工事黒板の作成・管理コストが削減され、全体的な作業効率が向上します。

直感的なフォント調整

『Photoruction』の電子小黒板機能は、文字サイズやフォントを誰でも直感的に調整可能です。

普段ITツールに触れていない担当者でも、記載内容が写真で見やすいきれいなレイアウトの工事黒板を作成できます。

また、電子化した工事黒板は統一されたフォーマットを維持できるため、現場間での混乱も防げます。

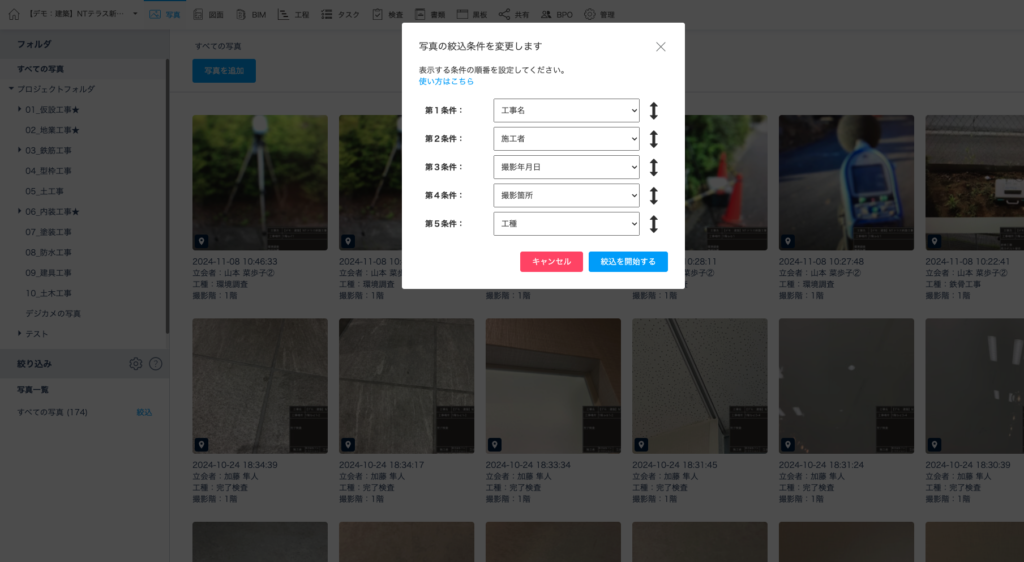

工事写真の自動整理

電子小黒板は工事写真と連携し、撮影された写真に属性情報(撮影日時、施工箇所など)が自動的に付与されます。

さらに、属性情報を基に写真を自動整理する機能により、台帳作成やデータ検索が劇的に楽になります。従来の手作業に比べて圧倒的な時間短縮が期待でき、データ管理の正確性も向上する点が『Photoruction』の強みです。

その他の多様な機能

『Photoruction』には、電子小黒板機能以外にも、工事写真や図面管理、工程表の共有機能などの多機能が搭載されています。

| 機能名 | 概要 |

| 工事写真 | 大量の工事写真を効率的に整理し、台帳をワンクリックで簡単に作成可能。 |

| 電子小黒板 | 専用アプリで電子小黒板を付けた写真撮影が可能。黒板の書式も自由に設定できる柔軟性が特長。 |

| 図面管理 | 図面の高速閲覧が可能で、現場に図面を持ち運ぶ必要がなくなる。 |

| 工程表 | ネットワーク工程表を簡単に作成でき、モバイルデバイスでリアルタイムに確認可能。 |

| 書類作成 | 写真や図面を基にあらゆる書式に対応した書類作成が可能。全ての必要書類をデジタルで携帯できる。 |

| 検査(配筋・仕上げ) | 検査箇所を事前設定でき、必要な情報(黒板など)を簡単に引き出せる機能。 |

| タスク管理 | 現場のタスクを一元管理し、図面や工程と連動して効率的に運用可能。 |

| プロジェクト管理 | 現場情報を全て一元管理し、工事コードや住所などの情報を付加して包括的に管理できる機能。 |

『Photoruction』は、写真管理からBIMまで、プロジェクトに必要な情報をオールインワンしたクラウドサービスです。アナログな業務をアプリ一つでデジタル化し、現場全体の生産性向上や属人化防止に寄与します。

まとめ

工事写真の黒板を正しく書く際、必要な項目を網羅し、書き方を統一することが基本となります。

さらに、情報伝達力や視認性を高めるために、5W1Hを意識した記載やレイアウト・フォントの適切な調整が求められます。

これらの作業を、誰でも簡単にデジタルで効率化できるソリューションが、スマホやタブレットで黒板を作成できる電子小黒板です。

株式会社フォトラクションが提供する『Photoruction』は、建設の施工管理におけるあらゆる業務を効率化するクラウドサービスです。

電子小黒板を活用することで、工事記録・管理が効率的になり、現場における情報伝達のミスやトラブルの防止につながります。

現場への操作説明会や電話対応など、サポート体制も充実していますので、まずは無料ダウンロードできるサービス紹介資料をご覧になってみてはいかがでしょうか。