36協定をわかりやすく解説!建設業における安全な労働環境づくりのポイント

最終更新日:2025/08/05

施工管理ハック

建設テックの知恵袋 編集室

業界の生産性向上に貢献する。そんな情報を1つでも多く皆様に届けられるよう頑張ります!

建設業の現場監督や工事担当者にとって、36協定は「繁忙期の残業をどう管理するか」を左右する重要なルールです。

しかし、法令文や専門用語が難解で、具体的な運用イメージが湧きにくいという方も多いのではないでしょうか。

この記事では、36協定の明確なルールや適用条件、締結時の留意点などをわかりやすく解説します。

36協定に準拠した時間外労働者や休日労働の設定、労働環境改善につながる施策にお悩みの方はぜひ最後までご覧ください。

【目次】

- 36協定とは

- 建設業における労働時間の上限規制(2024年4月1日改訂版)

- 36協定が適用される条件

- 36協定が適用されない条件

- 36協定届の作成ステップ

- 36協定に留意した建設業の労働環境づくり

- まとめ

36協定とは

36協定とは、企業が法定労働時間を超える残業や法定休日の労働を行う際に、会社と従業員の代表で事前に取り交わす書面協定のことです。

正式名称は『時間外労働・休日労働に関する協定届』で、労働基準法第36条に基づき締結されるため、通称「36(サブロク)協定」と呼ばれています。

(時間外及び休日の労働)

引用元:労働基準法第36条

第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

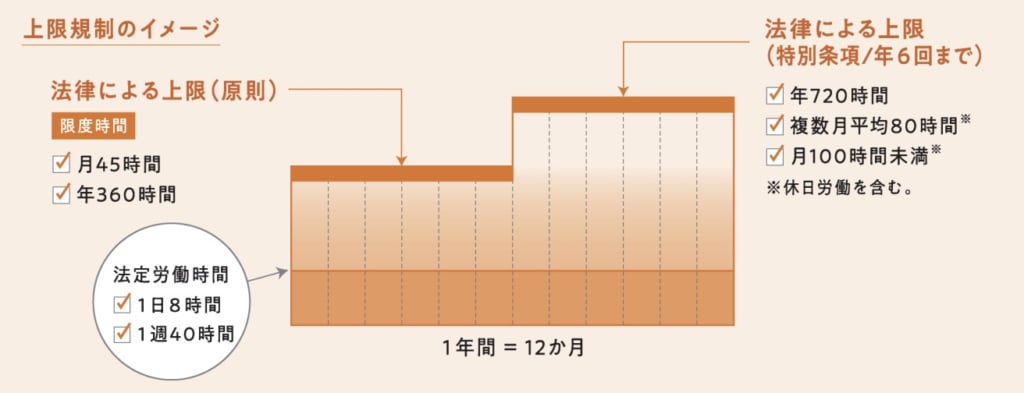

法律で定められた労働時間の限度は、原則1日8時間および週40時間です。これを超える場合には、36協定の締結および届出が必要とされます。

36協定は繁忙期においても、無制限な残業を防ぎながら柔軟な人員配置を支援し、過重労働の抑制と生産性の両立を図る歯止めとして機能します。

建設業における労働時間の上限規制(2024年4月1日改訂版)

建設業では、2024年4月1日から一般企業と同じく『時間外労働は月45時間・年360時間まで』という上限が適用されています。

ただし、繁忙期や突発的な対応が必要な場合は、特別条項付き36協定の締結で以下の条件のもと上限を引き上げることが可能となりました。

- 月100時間まで(休日労働含む)・年720時間まで

- 直近2~6ヶ月平均で80時間以内

- 月45時間超は年6回まで

このような上限が設けられる以前は、残業が無制限に認められており、過労死や健康障害が社会問題化していました。

そのような背景から、労働基準法改訂により罰則付きで明確な上限が定められ、長時間労働の抑制を図るとともに、予実管理の厳格化が求められるようになりました。

36協定が適用される条件

36協定の締結は、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者代表と行います。

ここでは、『厚生労働省が公開した資料』に基づき、具体的な適用条件を解説します。

労働者の過半数で組織する労働組合

事業場に労働者の過半数で組織される労働組合がある場合、その労働組合が36協定を締結する当事者となります。

事業場で使用されている正社員・契約社員・派遣社員・パート・アルバイトなどすべて労働者数に対して、労働組合員数が50%を越えている必要があります。

この条件を満たさない労働組合との36協定は無効となるため、注意が必要です。

労働者の過半数を代表する者

過半数組合が存在しない場合、事業場のすべての労働者の過半数を代表する者と36協定が締結されます。

過半数代表者については、すべての労働者が手軽に参加できる投票や挙手で選出する必要があります。

『労働基準法第41条第2号』が規定する管理監督者については、過半数代表者の対象外となります。

36協定を労働者に周知する義務がある

36協定を労働基準監督署に届け出た場合、労働者にその旨を周知しなければなりません。

例えば、労働者に対して36協定の内容を書いた書面やデジタルデータを提供する、事業場・作業場の見やすい場所に常時提示するなどの取り組みが必要です。

周知する義務を怠った場合、『労働基準法第106条』の違反となり、30万円以下の罰金が課される可能性があります。

36協定が適用されない条件

36協定を締結した場合でも、一部の労働者や業務内容に対してはその内容が適用されません。

ここでは、36協定が適用されない具体的な条件を解説します。

特定の条件に当てはまる労働者

36協定は、18歳未満、育児・介護中、妊産婦などの労働者に適用外となります。

適用外となる条件は以下のとおりです。

| 適用除外条件 | 除外/制限内容 |

|---|---|

| 18歳未満の労働者 | ▸ 法定労働時間超過(1日8時間・週40時間超) ▸ 深夜労働(22:00〜5:00) ▸ 休日労働が全面禁止 ※労働基準法による特別保護。本人希望でも適用不可 |

| 育児・介護中の労働者 (小学校就学前の子を養育または要介護家族を介護) | ▸ 月24時間/年150時間までの時間外労働に制限 ▸ 深夜・休日労働も原則免除 ※申し出があった場合、企業側で拒否できない。 ※また、入社1年未満や週所定2日以下は対象外。 |

| 妊産婦の労働者(妊娠中~出産後1年未満の女性) | ▸ 時間外労働・休日労働・深夜労働の制限・免除 ▸ 危険有害業務への従事も制限 ※健康・安全確保のための法定措置。 |

災害時の復旧・復興関連工事

建設業の特例として、災害時の復旧・復興関連工事では36協定が適用外となります。

これにより、時間外労働と休日労働の合計(月100時間未満、2~6カ月平均80時間以内)適用が除外されます。

ただし、年間720時間以内、および月45時間超が年6回までという上限は適用されるため注意してください。

36協定届の作成ステップ

36協定届の提出は、電子データでの作成と申請が効率的でおすすめです。

以下は、その流れを簡単にまとめたものです。

- 代表者選任:

労働組合がなければ、過半数を代表する従業員を選び、同意を得る。 - 協定内容の合意:

対象業務・時間外上限・期間・割増率などを会社と代表者で決定。 - 協定書作成:

所定フォーマットに必要事項を記入し、押印または電子署名。 - システム登録・ログイン:

政府のオンライン窓口『e-Gov電子申請システム』に登録し、『電子申請』を選択 - PDFアップロード:

協定書をスキャンしたPDFを、分かりやすい名称でアップロード。 - 申請情報入力:

上限時間・代表者情報などをフォームに入力し、内容を最終確認。 - 電子署名&送信:

電子証明書で署名後、送信。受付番号を必ず保存。 - 受理番号共有:

「受理通知」または履歴画面で番号を確認し、関係者へ共有。

このような手順により、書面手続きと同等の正確さを保ちつつ、デジタル管理による効率化が図れます。

36協定に留意した建設業の労働環境づくり

時間外労働の上限規制が本格施行された建設業では、現場ごとに働き方改革が求められています。

ここからは、法令遵守だけでなく、労働者の健康と安全を守るための取り組みの工夫について解説します。

時間外労働と休日労働を最小限に留める

36協定の意義は、無理な長時間労働を未然に防止することにあります。

特に建設現場は作業の繁忙期などで忙しくなりがちですが、時間外労働や休日出勤は必要最低限に抑えることが大切です。

厚生労働省では、時間外労働の上限について、以下のような条件を目安に設定することを求めています。

- 1週間あたり:15時間以内

- 2週間あたり:27時間以内

- 4週間あたり:43時間以内

建設プロジェクトにおいても、これらの目安を超えないように計画的な作業スケジュールを立て、従業員の健康や安全を守る配慮が求められます。

労働者の安全配慮義務を怠らない

36協定の範囲内であっても、責任者には労働者の安全配慮義務が課されます。

厚生労働省が公開した「脳・心臓疾患の労災認定基準の改正概要」によると、以下の条件で過労死のリスクが高まるとしています。

- 月の時間外労働が45時間を超えた場合、脳・心臓疾患のリスクが徐々に上昇

- 月100時間、または2~6か月の平均が80時間を超えるとリスクが非常に高い

労働者の安全と健康を守るためには、労働安全衛生法に準拠した取り組みも重要です。

⇒労働安全衛生法をわかりやすく解説!重要な目的と労働基準法との違いを知ろう

時間外労働の業務範囲を明確化する

36協定では、時間外労働と休日労働を行う業務の範囲をはっきり区別し、記載する必要があります。

例えば、週末の設備点検作業や緊急工事対応など、業務の区分を細かく決めておくことで、責任者は労働状況の把握がしやすくなります。

業務範囲の明確化は、労働者の納得感や労務トラブルの防止にもつながるため、36協定の運用を形骸化を防ぐ重要な取り組みです。

限度時間を超える残業の発生を極力避ける

原則として、時間外労働は1ヶ月45時間、年間360時間が上限です。

どうしても上限を超える残業が必要な場合は「特別条項付き36協定」を締結し、具体的な期間・回数・上限などを定める必要があります。

特に注意したいのは以下のポイントです。

- 「業務の都合上」「やむを得ない」という曖昧な理由では限度超えが認められない

- 月45時間超の残業は『年間6回以内』に制限されている

- 時間外労働の割増賃金率は『25%以上』に設定する努力をすること

建設現場での過重労働を防ぐためにも、これらのルールを遵守しましょう。

長時間労働者の健康管理と福利厚生の充実化

限度時間を超えて働く労働者がいる場合、医師と連携した健康指導や定期健康診断の充実化などを検討しましょう。

- 医師による面接指導の実施

- 定期健康診断の充実

- 産業医や保健師からの助言・指導

- 心身の相談窓口の設置

- 深夜勤務の回数制限

- 勤務間インターバル(終業と始業の間に一定の休息時間を確保)

- 必要に応じた配置転換

- 連続休暇の取得促進

- 代休や特別休暇の付与など

このような長時間労働者に配慮した施策が、業務の負担やストレスを軽減し、建設現場の安全度向上につながります。

まとめ

36協定は、法定外労働を適切に管理することで過重労働を防ぎ、現場の生産性を高める重要なルールです。

2024年4月の労働基準法改訂により、建設業にも「月45時間・年360時間」という上限規制が適用されました。これにより、予算計画や工程管理における労務コストの見込み精度がより求められるようになりました。

建設業において、日々の労務管理や関連書類の作成をもっと効率化したい方には、クラウド型施工管理システム『Photoruction Site(フォトラクションサイト)』がおすすめです。

建設プロジェクトに必要なさまざまな書類の作成・編集・共有をクラウドで効率化し、データベースに蓄積した情報の活用で業務効率化をサポートします。

ぜひこの機会に、労働力不足に悩まされる建設現場の生産性向上を『Photoruction Site』で実現してみてはいかがでしょうか?

まずは無料トライアルで、快適な操作感や充実した機能の数々をお試しください。