サブコンとは?ゼネコンとの業務の違いや施工管理効率化の手段を解説

最終更新日:2025/08/12

工事現場の基礎知識

建設テックの知恵袋 編集室

業界の生産性向上に貢献する。そんな情報を1つでも多く皆様に届けられるよう頑張ります!

サブコンは、空調や電気、衛生設備など専門工事を担い、元請けゼネコンと連携しながら施工品質と効率を高める重要な存在です。

しかし、近年においては労働者不足による生産性低下や、アナログ管理による業務ロス、突発的な仕様変更への対応負荷などが大きな悩みとなっています。

この記事では、サブコンとゼネコンの業務の違いを整理し、現場が直面する課題と具体的な解決策を解説します。

【目次】

サブコンとは

サブコン(正式名称:サブコントラクター)とは、元請け業者のゼネコンから指示を受け、空調・電気・衛生・消防など特定分野の専門工事を担う業者のことです。

主に、工事現場での資材手配や安全管理、労務管理など多岐にわたる業務を内製化し、施工品質と効率性を向上させる役割を担います。

サブコンの契約形態は、元請けとの下請け契約であり、責任範囲が明確化されるため、リスク管理やコストコントロールも自社で実施可能です。また、専門性の高い技術習熟が求められるため、技術者の育成や技能継承の役割も果たします。

近年では、クラウド施工管理システムとの連携によるリアルタイム情報共有が進み、現場のデジタル化において主導的な存在となっています。

サブコンとゼネコンの違いを徹底比較

まずは、サブコンとゼネコンがどう異なるのか、役割・契約形態・コストオン工事・発注方式という観点から多角的に比較していきます。

工事における役割

建設現場では、元請けのゼネコンがプロジェクト全体の統括役を担い、工程調整や品質管理、安全パトロールを実施します。

一方サブコンは、空調・電気・衛生・消防など専門性の高い領域に特化し、技術提案から施工精度の向上までを担います。

かつてのサブコンは、ピラミッド構造の下層で活躍していました。しかし、一式請負や別途工事、コストオン方式を採用すると、設計調整や予算協議の初期段階からサブコンが主体的に関わり、ゼネコンとほぼ対等にプロジェクトを推進するケースも増えています。

契約形態

一式請負では、施主が工事全体をゼネコンに発注し、ゼネコンが専門工事をサブコンへ再委託する重層的なピラミッド構造になっています。

大規模案件ほど多段化が進み、コスト圧縮や責任所在の曖昧化といった課題に直面することが多いです。

しかし近年では、設計・予算策定の初期段階からサブコンを巻き込むことで階層をフラット化し、透明性と品質管理を両立するシンプルな発注形態が注目されています。

コストオン工事

コストオン工事では、施主がまずサブコンと直接工事費を協議し、その金額を基にサブコン→ゼネコン→施主の順で契約関係が結ばれます。

ゼネコンは、サブコン費用に管理費(コストオン)を上乗せするだけなので、見積りの透明性が格段に向上する仕組みです

さらに、仮設物の手配や請求処理をゼネコンが一括して担うため、サブコンは純粋に施工に注力でき、現場運営の効率化とコストコントロールが同時に実現します。

発注方式

別途工事では、施主が建設領域の中で躯体や土木工事はゼネコンへ、設備工事はサブコンへと『分離発注』します。

この方式は、設備コストの最適化や仕様明確化に有効ですが、仮設設備の重複設置や契約事務の増加といった運用面の手間も生じます。

一長一短を踏まえ、プロジェクトの規模や体制に応じた方式選択が重要です。

サブコンが直面する業務課題

サブコンの工事現場では、人手不足やアナログ作業による情報ロス、仕様変更時の情報共有の遅延が生産性を阻害し、プロジェクト全体のリスクを高めています。

ここでは、サブコンが直面する業務課題を3つ解説します。

技術者の退職と採用難による労働力不足

資格者・技能者の高齢化や若手定着率の低さにより、工事現場では常に人手が足りない状況が続いています。

離職したベテラン技術者のノウハウ継承が滞るだけでなく、新規採用も競合他社との待遇比較や入職前のミスマッチで難航するケースが多いです。繁忙期には、作業遅延や安全管理が疎かになるリスクも高まります。

さらに、現場ごとのスキル偏在が進むことで、熟練度に応じた人材配置が困難となり、品質トラブルの発生率も上昇しています。

アナログ体制が生む情報伝達のトラブル

紙ベースでの日報や口頭指示などが主体の現場では、指示漏れや誤解、書類探しの作業ロスが発生しがちです。

さらに、工事写真や図面管理も属人化しやすく、過去の記録の紛失やトラブル対応の遅れにつながります。このように業務のデジタル化が進んでいない現場では、報告作成や確認作業に割く時間が増え、生産性低下やコンプライアンス面でのリスク増大が懸念されます。

突発的な仕様変更による情報共有の遅延

設計変更や工程調整の遅れが現場に波及すると、必要な部材の追加発注や再手配が次々と発生し、コスト増大とスケジュール遅延を引き起こします。

サブコン間では、変更された情報がスムーズに共有されないと資材手配のミスや重複発注、二重作業による作業ロスが拡大しやすいです。

結果として納期遵守が難しくなり、予算超過と信頼低下を招くケースが常態化してしまいます。

サブコンの業務課題を解決する手段

サブコンが抱える人手不足やアナログ業務からの脱却には、働きやすい環境づくりやデジタルソリューションの導入などが有効な解決策となります。

ここでは、業務課題を解決する5つの手段を解説します。

働きやすい環境づくりとキャリアパスの可視化

新たな働き手の採用と離職防止には、賃金や労働時間に対する不満を払拭しなければなりません。

そこで、直行直帰やフレックスタイムの導入により、現場移動や残業を最小化することが第一歩となります。さらに、社内でスキルマップとキャリアステップ表を公開し、若手からベテランまで「次に何を学び、どのような役割を担うべきか」を明確化することが大事です。

OJTとメンター制度を組み合わせることで、技術継承を計画的に進められ、定着率向上と離職抑止の両方にアプローチできます。

モバイル化による業務効率化と報告スピード向上

紙の日報や口頭指示による情報ロスの防止には、スマホ・タブレットを活用したモバイルアプリの活用が効果的です。

現場作業者はアプリで日報入力や写真のアップロードが可能となり、事務所へのリアルタイム共有が実現します。

手書きからの転記作業が不要になるため報告にかかる工数が大幅に減少し、情報の鮮度と正確性も担保されます。

BIMとクラウド連携による情報共有の自動化

突発的な仕様変更や追加発注への迅速対応には、BIMモデルを共通プラットフォーム化し、図面・仕様書・進捗情報をクラウド上で同期する仕組みが有効です。

変更が発生した際は自動アラートで関係者に通知され、現場作業員は最新情報に基づく作業が可能です。

これにより二重発注や誤施工を未然に防ぎ、コミュニケーションコストを抑制します。また、クラウド上でBIMと工程管理を連動させることで、工程遅延の予兆を可視化し、先回りしたリカバリープランの立案が可能です。

⇒BIMとは?3D CADやCIMとの違い、メリット、導入条件まで徹底解説

デジタル化による法令遵守と安全管理の強化

労働基準法第36条(36協定)に伴う時間外労働の上限規制や、下請法・建設業法の厳格化に対応するためには、勤怠データや契約書面をクラウドで管理できるシステムの導入が推奨されます。

具体的には、機材点検・工法確認・健康チェック・危険予知運動・5S・ヒヤリハット報告などをシステムで管理すると安全対策の強化が図れます。

サブコンは危険を伴う作業が多く、労働災害や事故が発生しやすい業種です。

そのため、職人との密なコミュニケーションを通じて、人間関係の問題解決やモチベーション向上を図り、危機管理能力を高めることが事故防止に直結します。

⇒36協定をわかりやすく解説!建設業における安全な労働環境づくりのポイント

クラウド施工管理システムの導入による一元化

各現場の日報・写真・図面・工程・原価管理などの情報をクラウドで一元管理するシステムの導入により、業務効率が飛躍的に上昇します。

スマホ・タブレットでの情報入力や自動アラート、ダッシュボードなどを活用して、現場とオフィス間の情報共有を自動化します。

クラウド型の施工管理システムは、アナログ依存から脱却し、建設DXを加速させる有効な手段です。

デジタルでの業務効率化と各工事現場の進捗状況の見える化は、経営判断の精度を高めつつPDCAサイクルを強化します。

⇒建設業で施工管理の効率化が求められる理由!メリットやポイントも解説

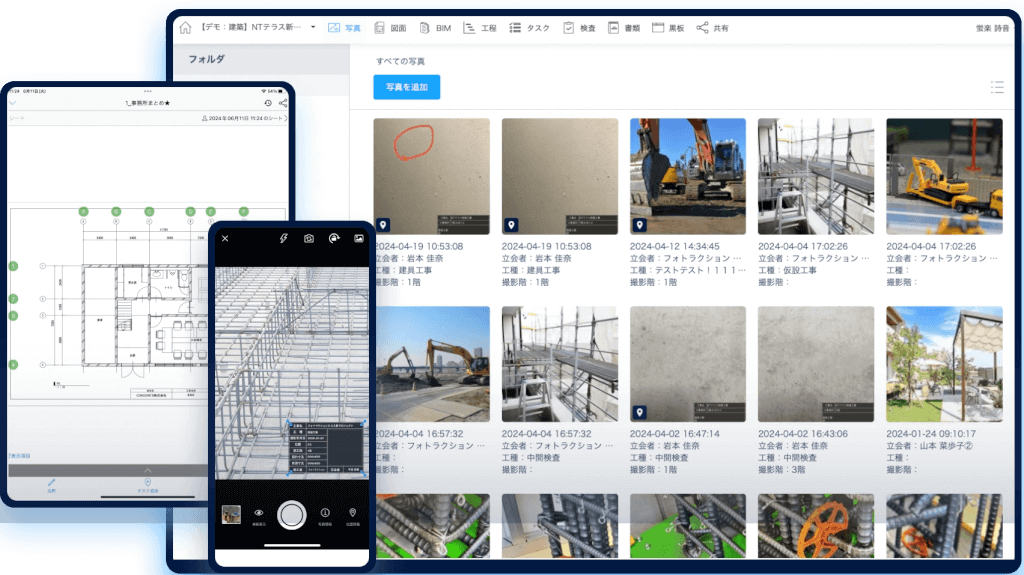

サブコンの施工管理をクラウドで効率化する『Photoruction』

サブコンの工事現場における情報共有をクラウドで効率化したい方には、建設に特化した施工管理システム『Photoruction(フォトラクション)』がおすすめです。

ここからは、Photoructionの導入メリットや活用法をわかりやすく解説します。

写真・図面の一元管理で属人化を解消

現場で撮影した写真はもちろん、設計図や施工図面もすべて『Photoruction』にアップロードすれば、その場で図面と紐づいた形で閲覧可能になります。

撮影日時順の整理だけでなく、「配管施工」や「安全パトロール」といった用途別のタグ付けにより、瞬時に必要な資料を呼び出すことも可能です。

こうした便利な機能により、誰でも同じ情報をスマートに共有・活用できる環境を提供し、属人化によるトラブルや作業遅延を未然に防ぎます。

リアルタイムな進捗共有で遅延リスクを抑制

現場作業員がスマホ・タブレットで「完了報告」を行なった場合、事務所や元請け、施主にもその情報が瞬時に共有されます。

進捗状況の可視化とアラートで遅延のリスクを察知でき、問題が深刻化する前に対策を講じられるのが大きなメリットです。

リアルタイムな情報共有により、現場と事務所間のコミュニケーションロスを解消し、報告書作成や電話確認にかかる時間を削減します。

建設BPOサービスでノンコア業務を丸投げ

『Photoruction』は、日報集計や写真整理、チェックリスト作成といった定型業務を専門チームへアウトソーシングできる建設BPOサービスも提供しています。

さまざまなノンコア業務をメニュー化しており、負担が大きい作業のみ外注できるため、現場作業員がコア業務に集中できる環境をつくれます。

建設BPOサービスは、各工事現場での標準化と生産性向上、さらには労働力不足の解消に大きく寄与します。

まとめ

サブコンはゼネコンとは異なる専門性と責任範囲を持ち、施工品質の確保と効率化の両方が求められます。

法律を遵守した働きやすい環境づくりや、情報一元化に向けた施工管理システムの導入などの施策を段階的に実践すれば、人手不足や情報ロス、遅延リスクといった業務課題を大幅に軽減できます。

特にクラウド型施工管理システムは、情報共有をリアルタイムに自動化し、建設プロジェクト全体の透明性とスピードを飛躍的に向上させる有効な手段です。

『Photoruction』は、サブコンの工事現場で必要な写真・図面・書類・工程表をクラウドで一元管理し、生産性向上をサポートする施工管理システムです。

ぜひこの機会に無料トライアルで『Photoruction』の導入効果を体感し、施工管理のDX化を進めてみてはいかがでしょうか?