建設業における人手不足の原因と現状とは?有効な対策も紹介

最終更新日:2025/07/15

業界トレンド

建設テックの知恵袋 編集室

業界の生産性向上に貢献する。そんな情報を1つでも多く皆様に届けられるよう頑張ります!

建設業界では、深刻な人手不足が大きな課題となっています。

人手不足は建築工事の遅延や品質低下、過重労働など、さまざまなリスクをもたらします。さらには、建設業界全体の生産性低下や倒産の増加にもつながるでしょう。

深刻化する人手不足に対応するためにも、その原因を正しく把握し、適切に対策していくことが重要です。

この記事では、建設業における人手不足の原因・現状・対策を詳しく解説します。

【目次】

建設業における人手不足の現状

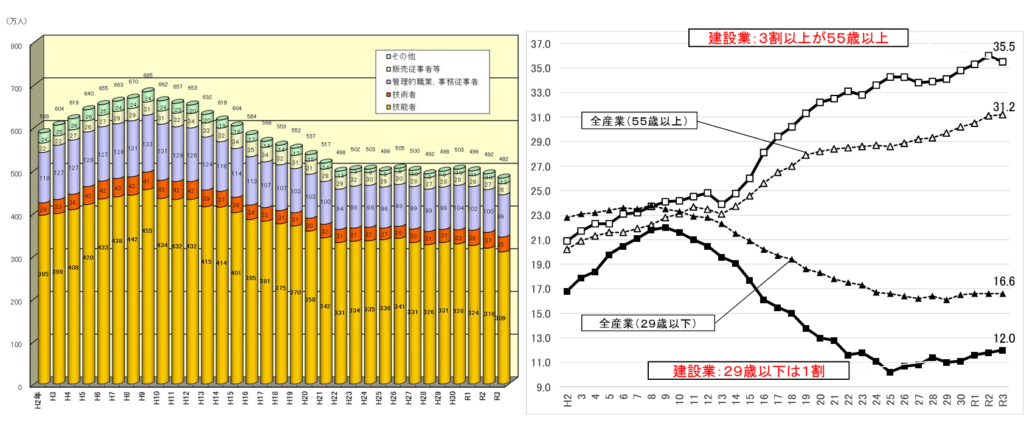

建設業界の就業者数は、この30年間で急激に減少しています。

以下の表をご覧ください。

| 1997年 | 2010年 | 2021年 | |

|---|---|---|---|

| 建設業就業者 | 685万人 | 498万人 | 482万人 |

| 技術者 | 41万人 | 31万人 | 35万人 |

| 技能者 | 455万人 | 331万人 | 309万人 |

1997年には建設業就業者が685万人でしたが、2021年には482万人まで落ち込み、技術者や技能者も1997年に比べると減少していることがわかります。

また、就業者数の減少に加え、就業者の高齢化が進んでいるのも大きな課題です。2021年においては3割以上が55歳以上であるのに対し、29歳以下は1割となっています。

建設業界における今後の課題については、以下の記事でも詳しく解説しています。

⇒【2025年以降】建設業界における今後の課題と解決策!人材確保に向けた具体的な戦略

建設業における人手不足の原因

建設業における人手不足にはさまざまな原因があり、これらが複合することで人材が足りていない現状があります。

ここでは、建設業における人手不足の原因を解説します。

高齢化と大量退職

高齢化と大量退職は、建設業で人手不足が起こっている原因の一つです。

建設業就業者の3割以上が55歳以上であり、これは全産業と比較しても高齢化が著しく進んでいる状況です。

特に2025年には、いわゆる団塊の世代が2025年には75歳を迎え、後期高齢者となり、今後も熟練労働者の大量退職が懸念されています。また、ベテラン層の大量退職は知識や技術の継承を困難にし、現場の生産性や安全性にも大きな影響を及ぼす可能性があります。

少子化による人材不足

少子化も建設業界の人手不足を深刻化させる要因です。

日本全体で少子化が進行していて、若年層の人口減少により、建設現場で新たな人材を確保することが難しくなっています。

さらに今後も少子化は加速するといわれており、少子化による建設業の人手不足も長期的に続くことが予想されます。

円安

ここ数年の円安も、建設業の人手不足を促進している原因です。

円安が進行したことによって日本で働く外国人労働者にとって、日本の賃金の魅力が相対的に低下しています。ベトナムやフィリピンなど出身国の賃金水準が上がっている外国人にとって、「わざわざ日本に来て働くメリット」は大きくありません。

建設業は多くの外国人労働者に支えられていたこともあり、円安による外国人労働者の減少は人手不足をさらに深刻化させています。

建築需要の増加

建築需要の増加も、建設業における人手不足の要因の一つです。

近年、都市開発やインフラ整備、再開発プロジェクトなどにより、建築需要が急拡大しています。一方で、業界全体では就業者数が減少している状況にあり、需要の増加に対して現場で働く人々が足りていない状態です。

今後もリニア中央新幹線や再開発ビルといった新たなプロジェクト、老朽化したインフラのメンテナンスによって、建設業の需要は継続的に拡大する見通しとなっています。

労働の不安定さ

建設業の人手不足の要因として、労働の不安定さも挙げられます。

建設業の仕事の中には日給制や出来高制になっているものも多く、仕事量や受注状況によって収入が変動しやすい特徴があります。そのため、月によっては収入が不安定となる場合もあり、このような給料形態は安定した生活を求める人にとってネガティブな要因です。

また、雇用形態によってはプロジェクトごとに雇用関係が切れるケースもあり、長期的な雇用が保証されにくい特徴もあります。

このような労働環境の不安定さも、建設業界の人手不足をさらに深刻化させる一因です。

派遣が禁止されている

建設業は、労働者派遣法により、原則として「現場作業に対する労働者派遣が禁止されている」ことも人手不足になる原因の一つです。

派遣が禁止されているのは、建設現場では元請・下請など複数の雇用主が混在しやすく、派遣労働者が加わると指揮命令系統や責任の所在が曖昧になるためです。

事務所や設計補助など一部の業務は派遣が認められているものの、現場の人手不足を解消するには至りません。

このように、建設業界は派遣で労働者を補うことができないという法律の制約があり、人手不足を加速させる要因となっています。

大手建設会社に人材が集中しやすい

建設業全体で人手不足が進んでいる原因として、大手建設会社に人材が集中しやすいことも挙げられます。

大手建設会社は給料や手当、福利厚生が充実しており、雇用の安定やキャリアアップが図りやすく若手や中堅層にとって魅力が多い環境です。また、建設業では多くの人材が転職しており、待遇や環境が充実している大手に人材が集まりやすくなっています。

大手建設会社に人材が集中しやすい一方で、地方や小規模事業者では人材が集まりにくくなります。

建設業の人手不足対策

建設業では深刻な人手不足が続いており、各企業や業界全体でさまざまな対策が進められています。

ここでは、建設業の人手不足に効果的な対策をいくつか紹介します。

適切な工期の設定

建設業の人手不足対策として、適切な工期の設定は重要です。

工期が短いと長時間労働や休日出勤が常態化し、労働環境が悪化するおそれがあります。こうした労働環境が従業員の心身の負担を増やし、離職の原因となり、さらなる人手不足を招く可能性があります。

そのため、施工に必要な日数を正確に見積もり、現場の特性や作業量を踏まえた余裕のあるスケジュールを設定しましょう。国土交通省も「適正な工期設定ガイドライン」を策定し、発注者と協議しながら無理のない工期を設定するように推進しています。

労働環境の改善

建設業の人手不足対策には、労働環境の改善が必要です。

具体的には、業界全体で以下のような取り組みが進められています。

- 週休2日制

- 休日の確保

- 長時間労働の是正

- 給料体系の見直し

- 福利厚生の見直し

これらの取り組みが人手不足対策につながる理由は、働きやすい職場づくりによって人材の確保と定着率の向上が期待できるからです。

魅力的な職場環境を整えることで、離職率の低下や人材の確保につながり、人手不足の解消が期待できます。

多様な人材の活用

建設業の人手不足を解消するためには、多様な人材の活用が不可欠です。

具体的には、以下のような取り組みがあります。

- 女性の活躍推進

- 外国人労働者の受け入れ拡大

- 高齢者やシニア人材の活用

- 未経験者や異業種からの転職者受け入れ

これらの多様な人材活用の取り組みにより、人手不足だけでなく、現場の活性化や新しい発想などの効果も期待できます。

一方で、多様な人材を活用するためには、実践的な教育や技術研修、OJTの充実などが必要です。環境が十分に整っていないと、早期離職やミスマッチのリスクが高まります。

デジタル化による業務効率化

建設業の人手不足が深刻化する中、デジタル化による業務効率化で対策を行う企業が増えています。

クラウドベースの工程管理システムやAIを活用した設計ツール、BIM、ドローンなどの最新技術を用いることで、人手に頼る作業の効率化が可能です。

例えば、BIMを用いることによって設計から施工までの情報共有がスムーズになり、手戻りやミスの削減につなげられます。

人材を直接増やす対策ではないものの、デジタル化による業務効率化は、人手不足に対して有効なアプローチです。

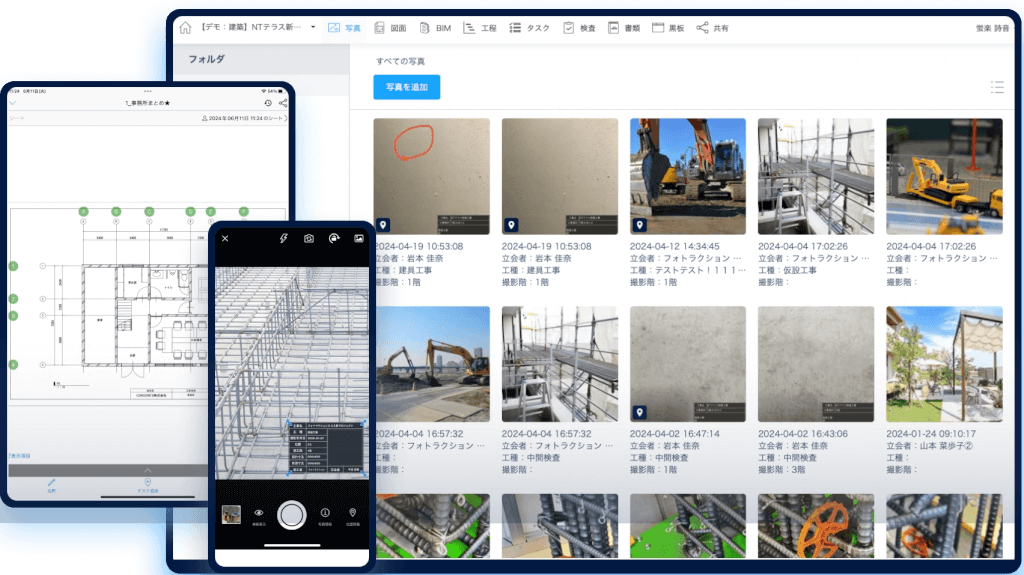

施工管理アプリを活用する

業務をデジタル化する方法の中でも、施工管理アプリの活用は特におすすめです。

施工管理アプリを導入することで、現場の進捗状況や課題、変更点などをリアルタイムに関係者と共有できます。情報の一元管理が可能となり、さらに作業計画やスケジュールの最適化、タスク管理などによって残業時間の削減や業務効率化が実現できます。

また、過去の工事データやノウハウの蓄積も可能なため、若手人材の育成や技術継承にも効果的です。施工管理アプリは、少人数でも現場を円滑に運営できる体制づくりを整え、人手不足による負担軽減につながります。

建設業の人手不足対策で施工管理アプリを導入するポイント

施工管理アプリにはさまざまな種類があるため、自社の課題や効率化したい業務を明確にし、必要な機能が揃っているかを確認して選ぶことが大切です。

ここでは、それぞれのポイントについて詳しく解説します。

自社の課題や効率化したい業務を明確にする

施工管理アプリを導入する際には、まず自社の課題や効率化したい業務を明確にすることが大切です。

例えば、「情報共有がうまくいかない」「工程管理の負担が大きい」「紙ベースの書類管理に手間がかかる」など、現場ごとに抱える課題は異なります。人手不足でどの業務が困っているかも含め、まずは効率化したい業務を洗い出すことが大切です。

また、自社の課題については、現場の声やデータを基に具体的に把握し、数値目標や優先順位を設定することもポイントです。これにより、自社の最適な施工管理アプリの選定だけでなく、導入後の効果最大化につながります。

必要な機能が揃っているか確認する

人手不足対策で施工管理アプリを導入する際は、自社の課題に対して必要な機能が揃っているかも事前に確認しましょう。

施工管理アプリによって搭載されている機能は異なります。必要な機能が不足していたり、不要な機能が多すぎて使い勝手が悪い場合もあります。

例えば、情報共有が遅く現場と事務所の連携が悪い場合は、リアルタイムに情報やファイルを共有できる機能が便利です。書類管理が煩雑でペーパーレス化が進まない場合は、電子帳票作成や写真・図面のクラウド保存ができる機能が重要となります。

事前に無料トライアルを活用する

施工管理アプリを導入する際は、事前に無料トライアルを活用しましょう。

事前に無料トライアルを活用することで、実際の操作性や自社業務との相性を確認できるため、導入後のミスマッチや現場の混乱を防げます。ただし、施工管理アプリによっては無料トライアルがない場合もあるため、事前に無料トライアルがあるか確認しておきましょう。

機能と操作性を両立したおすすめの施工管理アプリ『Photoruction』

スマートフォンやタブレットでも直感的に操作できるユーザーインターフェースを備え、デジタルツールに不慣れな現場スタッフでも使いこなせます。

さらに以下の機能が搭載されており、作業時間の削減や生産性の向上も期待できます。

| 機能 | 概要 |

|---|---|

| 工事写真管理 | 現場写真を自動で整理・共有。 |

| 電子小黒板 | 黒板書式の自由設定や履歴機能、改善検知にも対応。 |

| 図面管理 | 図面の高速閲覧やクラウド保存。 |

| 工程表作成・管理 | ネットワーク工程表に対応し、リアルタイム共有が可能。 |

| 書類作成・管理 | 各種書類を自動生成し、あらゆる書式に対応、電子化を推進。 |

| 検査機能 | 配筋や仕上げなどの検査箇所を事前設定し、必要に応じて取り出せる。 |

| タスク管理 | 業務を一元管理して可視化、担当者への自動通知にも対応。 |

| 共有機能 | URLを発行し、パスワードなしで関係者とデータ共有。 |

| BIM対応 | パソコンやモバイル端末でBIMモデルの閲覧・属性情報・断面表示ができる。 |

| BPO機能 | 建設業向けの業務プロセス自動化機能により、作業効率を向上。 |

さらにPhotoructionはストレージ容量が無制限で、容量不足によるデータ整理や追加費用の心配はありません。

まとめ

建設業は深刻な人手不足に陥っており、今後も同様の状態が続くことが予想されます。

こうした状況下で、デジタルツールの活用による業務効率化は不可欠です。中でも、施工管理アプリの導入は、現場の生産性向上や情報共有の迅速化、人員配置の最適化を図り、人手不足対策として大きな効果が期待できます。

株式会社フォトラクションが提供する『Photoruction』は、直感的な操作性や無制限ストレージ、工程・写真・図面・書類管理を一元化、BIMの連携などの機能を備え、現場の生産性向上をサポートします。

また、導入前には無料トライアルを利用できるため、実際の現場で操作性や使い勝手を確認できます。

まずは無料ダウンロードできるサービス紹介資料をぜひご覧ください。