BIMがどのように進化すれば構造設計はラクになるのか。元構造設計者の一級建築士が考えてみた

最終更新日:2024/12/12

工事現場の基礎知識

オキハラ

1級建築士。 東京大学、同大学院にて建築を学んだのち、株式会社竹中工務店に就職。 構造設計を専門とし、ホテル・事務所・研究所・工場などを設計。 退職後、ライターとしての活動を開始。 建築・不動産をはじめ、幅広いコンテンツで執筆中。

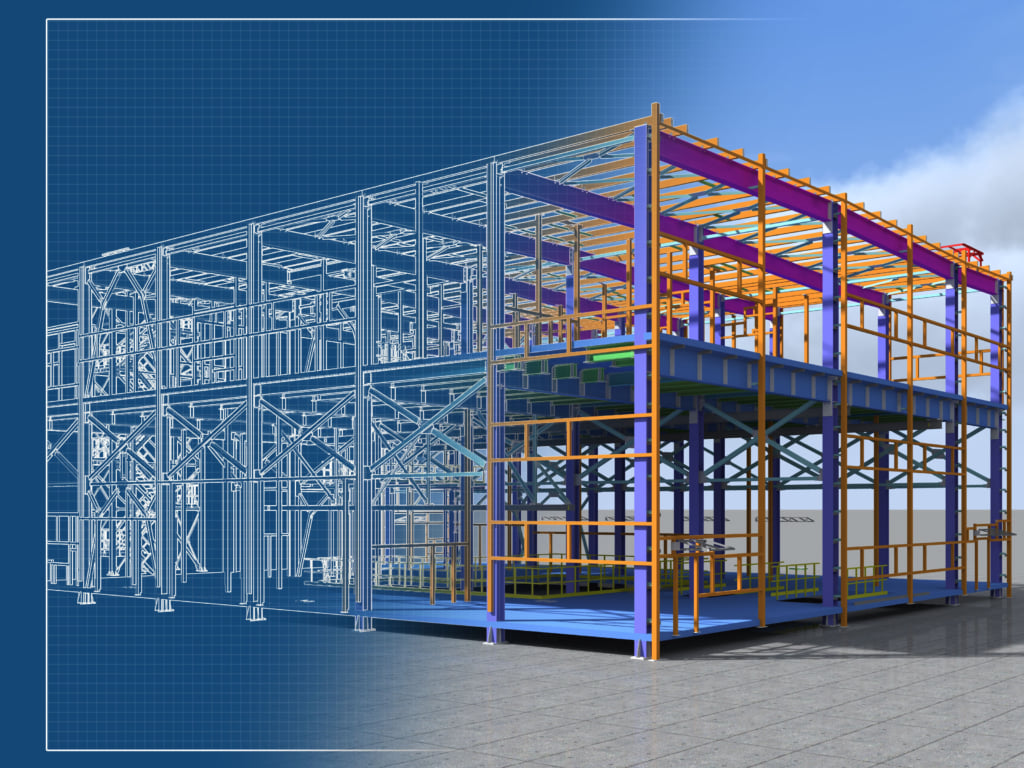

「BIM」という言葉がすっかり建設業界に浸透し、「建設DX」が業界全体の課題・目標であるという認識も広がりつつあると思います。多くの会社では、毎年のように新しいデジタル技術を導入し、生産性向上を図っていることでしょう。

しかし、設計者や施工管理者といった実務に携わる方々は、生産性向上を感じられていないかもしれません。私が専門としていた構造設計も、BIMによる生産性向上の効果を十分に享受できていない分野のひとつです。

そこで今回は、「BIMがどのように進化したら構造設計はラクになるのか」というテーマで筆者独自の見解を紹介したいと思います。筆者の主観による内容が多いことを踏まえたうえで、ご自身の実務に照らし合わせながら楽しくご覧になっていただければ幸いです。

構造設計におけるBIMの理想と現実

まずは、構造設計におけるBIMの「理想」と「現実」を整理します。理想の部分は、実現不可能と思われるような内容も多いですが、構造設計にとってどのような在り方がベストかという観点で考えてみました。

理想①:構造モデルとBIMが同一モデル

【理想】

構造解析モデルとBIMが同一モデル

【現実】

構造解析モデルとBIMは基本的に別物で、構造解析モデルからの変換もしくは新規のBIM作成が必要

構造設計者がBIMに取り組むに当たり、最も負担になっているのは、BIMの作成・修正作業です。構造情報に特化したフォーマット「st-bridge」が普及したとはいえ、構造解析モデルから変換したBIMは、その後に膨大な修正作業を求められます。場合によっては、変換モデルを修正するより、BIMソフトウェアで新規モデルを作成した方が早いケースもあるほどです。

例えば、構造解析モデルのネイティブデータをそのままBIMとして扱えたら、BIMソフトウェア上でそのまま構造解析を実行できたら、いかがでしょうか。変換作業が不要になり、構造解析のためのモデル修正がそのままBIMや切り出し図面に反映されます。また、意匠・設備モデルとの重ね合わせも最新モデルで行えるので、干渉チェックに向けた準備の負担が減ります。 実現は非常に難しいことはわかりつつも、「構造解析モデルとBIMが同一モデル」であることは、構造設計におけるBIMの理想の姿といえるでしょう。

理想②:BIMの切り出しで高精度の図面作成が可能

【理想】

BIMから高精度の伏・軸組図を切り出し、BIMの情報から断面リストを作成できる

【現実】

BIMの切り出し図面は精度が低く情報不足、断面リストの自動作成は発展途上

設計フェーズにおけるBIMによる生産性向上効果として期待されているのが、「作図工数の削減」です。従来は、設計者が図面の全体像や詳細図などを手書きで作成してCADオペレーターに渡し、製図を行うというプロセスを踏んでいました。BIMを使用した場合、3次元モデルの切り出しにより伏・軸組図を作成できるようになり、設計者がオペレーターへの説明資料を作成する手間が大幅に減ります。一方で、オペレーターは切り出し図面の修正作業により工数が増えてしまっているのが実情です。

BIMから切り出した図面は、良くも悪くもBIMに忠実であり、線の強弱や記号的表現の不足から図面としてはわかりにくいものになりがちです。例えば、従来の図面では、剛接合は部材をくっつけて表現し、ピン接合は部材に隙間をあけて表現するという一般的なルールがありました。BIM上では、当然、ピン接合であっても部材同士がくっついているため、切り出した図面においても部材同士がくっついて表現され、剛接合とピン接合の記号的表現はなくなってしまいます。

CADオペレーターをBIMオペレーターに育成する動きがあるなか、オペレーターは、3次元モデルの作成、切り出し、CADによる切り出し図面の修正など、多くの役割を担う状況になっています。オペレーターの作業が増えすぎると、オペレーターの手がまわらなくなり、結局設計者も仕事をしにくくなってしまうため、設計者としても喜ばしい現状ではないでしょう。やはり、図面を切り出した段階で高精度の図面を作成できているのが理想です。 断面リストの自動作成機能は、各社で開発が進められ、発展途上にあるといえます。ここで期待したいのは、建設テックの導入を見据え、業界全体である程度共通した表現を整備することです。建設テックを使って配筋検査野帳などを自動作成する場合、断面リストから部材情報を抜き取ります。業界全体でフォーマットをある程度揃えることで、建設テックを導入しやすくなると考えられます。配筋検査野帳などは構造設計とは分野の違う業務ですが、建設プロセス全体の生産性向上を目指すには、有意義な取り組みであるといえるでしょう。

理想③:接合部などの情報を製作図と連携させる

【理想】

接合部などのディテールに関する仕様を手軽にBIMに入力でき、製作図に反映される

【現実】

ディテールをモデル化するのは手間がかかる、BIM情報を専門工事業者が製作図作成に活かせない

鉄骨部材におけるボルト接合の仕様などをBIMに入力し、製作図に自動的に反映されるシステムの構築は、BIMが登場した初期の段階から構想されていました。BIMと製作図を連携できれば整合性が担保され、作図や内容確認の工数を大きく削減できるからです。しかし、ディテール情報の入力に必要な設計者の手間や、専門工事業者がBIMに対応する難易度の高さがハードルとなり、実用段階に至っているとはいえません。

この課題は、設計者と専門工事業者が、労力に対して生産性向上効果を期待できないということが一因のように感じています。構造設計者としては、構造解析を行ううえではディテールを入力する必要がなく、製作図チェックなどの労力が減らない限り、ディテール入力のメリットがありません。一方、専門工事業者としては、元請事業者であるゼネコンもしくは設計者によってフォーマットが異なるため、それぞれにシステムの個別対応が必要となり、作図工数削減の効果を得られる見込みが薄いのが実情です。 ディテール情報のフォーマットを業界全体で統一し、専門工事業者がひとつの方法ですべてのゼネコンに対応できるようになれば、設計者と専門工事業者の双方にメリットが生まれ、実用に近づけるのではないでしょうか。

構造設計がBIMに求めるもの

前節の「理想」と「現実」を踏まえ、構造設計がBIMに求めるものを考えてみましょう。

構造解析とBIMのソフトウェアを統一

前述のとおり、構造解析モデルを変換してBIMを作成し、作図のために修正を加えるのには、手間がかかります。そのため、やはり構造解析とBIMのソフトウェアを統一し、変換作業をなくしてほしいところです。製造分野では、「CATIA v5 Analysis」*1というソフトウェアが、「CATIAで設計、CATIAで解析」というコンセプトのもと、設計者とエンジニアが同一ソフトウェア上で設計と解析を行う機能を実現しています。

建築は規模が大きく情報量が膨大なため実現は難しいと思いますが、ぜひ期待したいところです。前段階として、BIMソフトウェアで作成したモデルのネイティブデータでそのまま構造解析をできるソフトウェアなどがあると、構造設計者がBIMに取り組むハードルが下がるかもしれませんね。

構造解析モデルとBIMのボリュームによる違いを解決する機能の実現

構造解析モデルからBIMを作成し、図面を切り出すうえで問題となるのが、部材の位置です。構造解析モデルの部材はボリュームを持っていないため、ボリュームを持つBIMに変換したときに、意図しない位置に部材が配置されてしまうのです。

例えば、柱は幅とせいで定められる断面を持っています。構造解析モデルの部材はボリュームを持っていないため、実際には600×600mmの断面を持つ柱でも、構造解析モデル上は0x0mmの線としてモデル化されます。従来は構造設計者がボリュームのなかでうまく力が伝達されるように部材位置を決めて作図を行っていましたが、システム間の変換ではそのような位置の調整はされません。そのため、BIMに変換したあとに設計者やオペレーターが部材位置を微調整する必要があります。

構造解析とBIMのソフトウェアが統一されたとしても、この問題は構造設計者にとって大きなハードルになります。構造解析上の部材芯が少しでもずれると、大きなせん断力などが発生してしまうからです。実際の部材位置をモデル化するBIMで構造解析を実行すると、あちこちで不意な応力が発生してしまいます。「構造解析モデルにボリュームを持たせたときに一定のルールに則って構造設計者が意図する姿に近いモデルに変換する機能」、もしくは、「BIMで構造解析をまわしたときに一定のルールに則って不意な応力の発生を抑える機能」のようなものが求められるでしょう。

接合部の仕様標準化及びBIM機能の強化

前述のとおり、設計者と専門工事業者の間でBIMを介したディテール仕様の伝達を行うには、以下のハードルがあります。

- 入力の手間が大きい

- 製作図の作図ソフトウェアとBIMの連携が普及していない

「入力の手間が大きい」という問題に対しては、仕様の自動入力機能を実現してほしいところです。接合部の仕様は設計者によって異なりますが、例えば鉄骨造のボルト接合であれば「SCSS-H97 鉄骨構造標準接合部・H形鋼編[SI単位表示版]」*2のように標準仕様とされているようなものもあります。ディテールの仕様を業界全体で統一できれば、母材のサイズによって一意にディテールを決定し、自動モデル入力を実現できるかもしれません。

「製作図の作図ソフトウェアとBIMの連携が普及していない」という問題に関しては、設計者・専門工事業者・システム開発会社など、業界全体での対応が求められます。BIMからディテールを読み取って自動的に製作図に反映できれば、以下のメリットを期待できます。

- 製作図の作成工数が減る

- 連携による整合性の担保により図面チェックの工数が減る

- 連携による整合性の担保により品質問題が減る

これらのメリットに関して共通認識を持ち、設計者と専門工事業者の両方のプロセスが改善されるようにお互いに歩み寄いながら開発を進めたいところです。

おわりに

建設DXの道半ば、さまざまな分野で生産性向上への取り組みが進められています。今はまだその効果を実感できないかもしれませんが、業界全体で同じ方向に進んでいけば、新しい建設プロセスによる明るい未来が待っているはずです。構造設計におけるBIM活用も発展途上ですが、他の分野の生産性向上にも協力しながらよい方向に進んでいってほしいですね。

注釈

*1

出所) 株式会社IDAJ「CATIA V5 Analysis」

https://www.idaj.co.jp/product/catia-v5-analysis/

*2

出所)建設省住宅局建築指導課監修;鉄骨構造標準接合部委員会「SCSS-H97 鉄骨構造標準接合部 H形鋼編 [SI単位表示版] [標準図集]付」