杭の施工管理を一級建築士が解説!便利な施工管理アプリの機能も紹介

最終更新日:2024/10/08

工事現場の基礎知識

オキハラ

1級建築士。 東京大学、同大学院にて建築を学んだのち、株式会社竹中工務店に就職。 構造設計を専門とし、ホテル・事務所・研究所・工場などを設計。 退職後、ライターとしての活動を開始。 建築・不動産をはじめ、幅広いコンテンツで執筆中。

杭は、建物を支える大切な役割を担っています。しかし、杭に関連する言葉はイメージしづらいものが多く、馴染みにくいと感じている施工管理者の方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、「工事監理ガイドライン(国土交通省)」*1および「実務者のための工事監理ガイドラインの手引き」*2を参考にしながら杭の施工管理について解説します。工事監理ガイドラインは「工事監理」に関するガイドラインですが、品質を守るための施工管理という観点では参考になります。

実務では、大臣認定工法による杭工事が多いかもしれません。その場合には、今回解説する内容と合わせて工法の認定書や仕様書を確認し、適切に対応するようにしましょう。

既製コンクリート杭および鋼杭の施工管理

まずは「既製コンクリート杭」および「鋼杭」の施工管理について解説します。これらに共通するのは、工場などで製造した杭を現場に搬入して設置するということです。コンクリート・鋼という材料の違いはありますが、施工管理の項目には多くの共通点があります。

施工管理の方法は、工法(打込工法・セメントミルク工法)によって異なります。ここでは、共通項目と工法特有のポイントに分けてみていきましょう。

共通事項

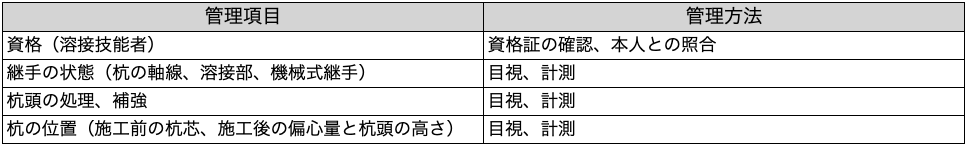

既製コンクリート・鋼杭に共通する材料・施工に関するチェックポイントは、以下のとおりです。

【材料】

既製コンクリート杭の外観を検査するときに、表面が乾燥していると割れや傷が見にくいケースがあります。そのような場合には、杭体に放水すると割れや傷が黒く浮かび上がり確認しやすくなります。

【施工】

施工後の杭の偏心量および杭頭の高さは、すぐに構造設計者に共有するようにしましょう。偏心量が大きい場合は基礎梁に対する補強、杭頭の高止まり・低止まりが許容量を超える場合は杭頭の切断や基礎高さの調整などが必要になるからです。施工誤差が大きいまま進めると、補強のためのやり直し工事に繋がる可能性があるため、留意しておいてください。

打込工法

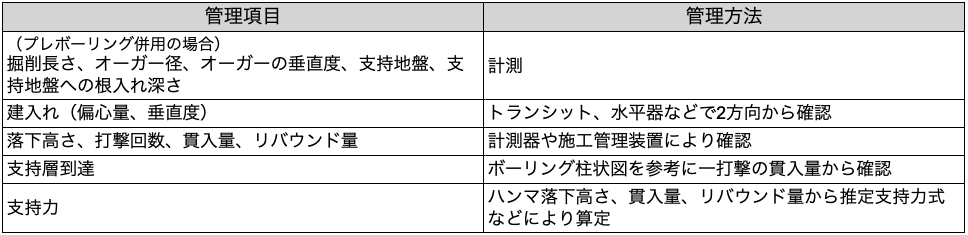

打込工法の施工に関するチェックポイントは、以下のとおりです。

【施工】

近隣への騒音や振動に配慮する場合、プレボーリング併用打撃工法を採用することがあります。プレボーリング併用打撃工法では、先行掘削の精度が杭打設の精度に直結するため、施工掘削の段階から入念な準備が必要です。

推定支持力式は、建築工事監理指針に示されているほか、杭の製品カタログに式が掲載されているケースがあるのでチェックしてみてください。

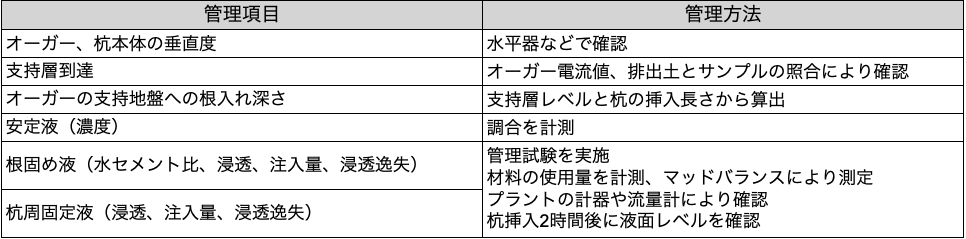

セメントミルク工法

セメントミルク工法の施工に関するチェックポイントは、以下のとおりです。

安定液、根固め液、杭周固定液などは、経験が浅い施工管理者にとっては理解が難しいかもしれません。実務では杭の施工業者が決められたやり方で進めてくれることがほとんどですが、正しく施工が進んでいることを確認するため、監理者や設計者に説明するために、施工管理者も理解する必要があります。どうしても取っ付きにくい場合は、杭の施工業者と会話をしながら勉強するのがおすすめです。

場所打ちコンクリート杭の施工管理

場所打ちコンクリート杭は、現場もしくは工場で組み立てた鉄筋かごを設置し、現場でコンクリートを打設することで構築する杭です。ここでは、「鉄筋コンクリート関連」「杭関連」に分けてポイントを紹介します。

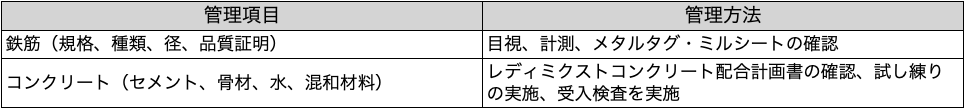

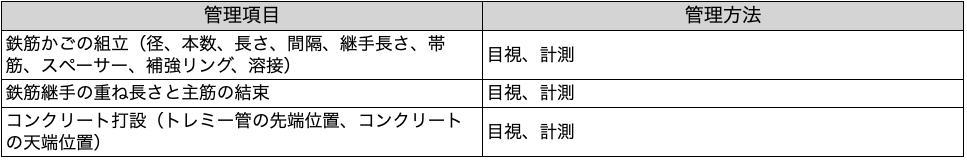

鉄筋コンクリート関連

鉄筋コンクリート関連のチェックポイントは、以下のとおりです。一般的には、通常の「鉄筋工事」「コンクリート工事」と同様の施工管理を行います。

【材料】

【工事】

スペーサーを主筋や帯筋に溶接してはいけないため、補強リングに強固に溶接されていることを確認します。また、コンクリートと安定液・スライムが混ざらないようにするため、コンクリート打設時のトレミー管先端は、コンクリート中に2m以上入っていることとされています。

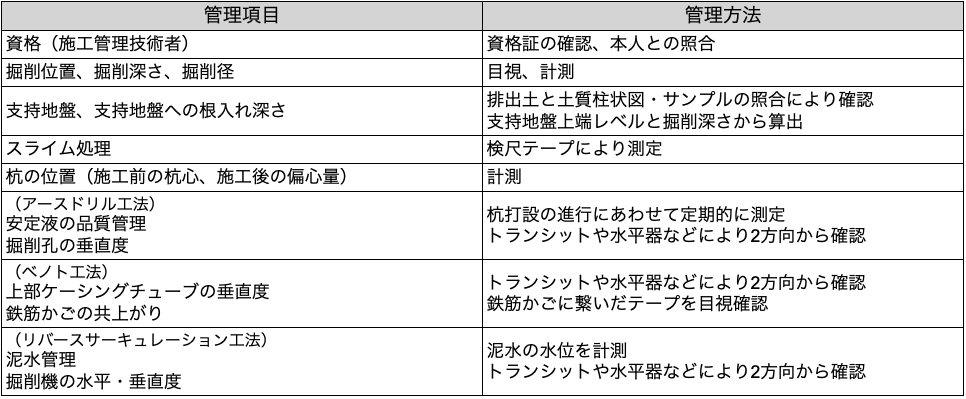

杭関連

杭関連のチェックポイントは、以下のとおりです。

場所打ちコンクリート杭には、アースドリル工法、ベノト工法、リバースサーキュレーション工法などがあります。工法にあわせて適切な施工管理を実施しましょう。経験が浅いうちにすべての工法を経験できるとは限らないので、中堅・ベテランになっても、はじめての工法に取り組むときは恐れずに教えてもらうことが大切です。

杭の試験

杭の代表的な試験には、以下の2つがあります。

試験杭

試験杭は、杭の施工に先立って、試験的に杭を打設することを指します。本杭の施工に向けて、設計図書、施工計画、施工要領に問題がないことを確認します。近年は、本杭の1本目を試験杭に位置付けるケースが一般的です。

杭の載荷試験

杭の載荷試験では、打設された杭の支持力を確認します。鉛直・水平載荷試験があり、それぞれの支持力を確認することが可能です。

試験杭は一般的に行われていますが、杭の載荷試験は工期への影響が大きいため、あまり行われていない印象です。特記仕様書や建築主の仕様を確認し、必要な場合には工程を調整したうえで実施するようにしましょう。

施工管理アプリの杭関連の支援機能

ここでは、杭の施工管理に役立つ施工管理アプリの機能を紹介します。

写真・施工記録の管理機能

杭の施工管理では、それぞれの杭に対して工程に応じた写真や施工記録を数多く保管することになります。そのため、図面に設置したピンで写真や記録を保管できるような機能が役立ちます。ピンごとに出力できる帳票機能などがあるとより一層使いやすいでしょう。

杭の施工記録機能

杭の施工の進捗をアプリで管理できる機能は、スケジュール管理に役立ちます。予定通りに進んでいない場合は、すぐに状況を把握して工程修正といった調整を行うことが可能です。あわせて杭ごとにコメントを残す機能を搭載している場合は、施工誤差などを記録することができます。構造設計者の指示が必要な施工誤差が発生した場合には、記録しているコメントですぐに状況を報告できるのが便利ですね。

QRシールタグを用いた杭の品質管理

従来は設計図書と杭表示マークの照合などにより杭の仕様を確認していましたが、「QRシールタグ」による杭の管理が導入され始めています。手間が減るだけでなく、人為的な確認ミスが減るので、施工管理者としては非常にうれしい機能といえるでしょう。鉄筋についても、「メタルタグのQRシールタグ化」と「ミルシートとの連携」などにより管理がラクになるとよいですね。

終わりに

大学などで杭について深く学ぶことは少ないため、多くの初級施工管理者にとって杭は馴染みにくい工事かもしれません。しかし、杭は建物が受ける力を地盤に流す大切な役割を担っています。一時期、杭のトラブルが多発し、社会的にも注目を集めている工事です。はじめての工法に出会ったときは、先輩や杭業者から教えてもらいながらしっかりと施工管理を行い、杭の知見を深められるようにしましょう。

注釈

*1

参考)国土交通省「工事監理ガイドライン(別紙)」p.2-3

https://www.mlit.go.jp/common/000048527.pdf

*2

参考)新日本法規「改訂版 実務者のための工事監理ガイドラインの手引き」p.63-92