【建設業向け】施工体系図の書き方とは?作成の目的や条件を詳しく解説

最終更新日:2025/08/12

工事現場の基礎知識

建設テックの知恵袋 編集室

業界の生産性向上に貢献する。そんな情報を1つでも多く皆様に届けられるよう頑張ります!

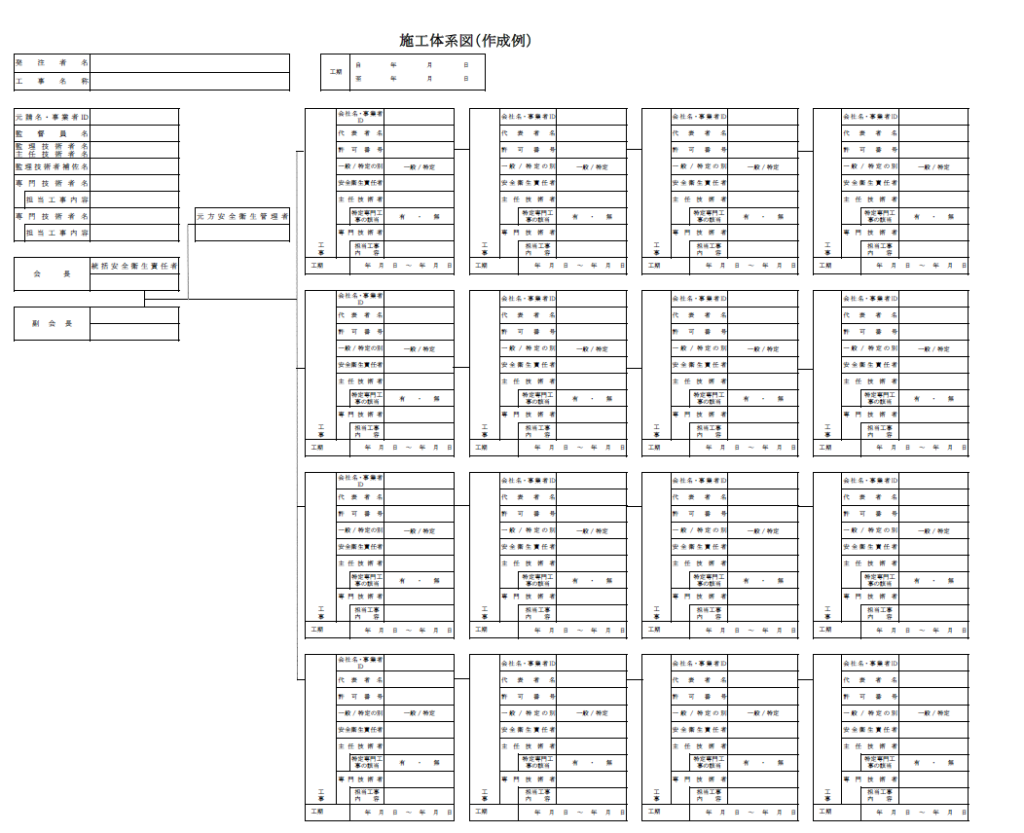

施工体系図は、施工の関係者を図でまとめたもので、一定の条件を満たすと作成する義務が生じます。

発注者や元請業者、下請業者などが一目で分かるため、工事の体制や役割を把握する際に便利です。

施工体系図を作成するにあたって、「何を書いたらいい?」「書き方がわからない」と疑問に感じる方もいらっしゃるかもしれません。

この記事では、施工体系図の書き方をはじめ、作成の目的や条件、様式なども紹介します。ぜひ参考にしてください。

【目次】

施工体系図とは

施工体系図は、誰がどの作業を担当しているかを記載した図であり、作業員が自身の工事担当を把握しやすくするものです。

ここでは、施工体系図について解説します。

施工体系図を作成する目的

施工体系図を作成する目的として以下が挙げられます。

- 各担当者の役割を明確にする

- 技術者の配置を明確にする

- 工事体制を把握しやすくする

- 責任を明確化する

- 透明性を確保する

施工体系図があることにより、作業者は自分の担当をすぐに把握でき、大まかな流れも理解しやすくなります。

施工体系図は、工事に関わるすべての人が見るものであるため、各協力会社の施工分担関係が一目で把握できることが重要です。

なお、施工体系図と似た書類に施工体制台帳があり、これは元請業者が現場全体の施工体制を把握するために必要となります。

施工体制台帳については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

⇒施工体制台帳とは?記載事項から効率的な作成方法までわかりやすく解説

施工体系図が必要になる条件

公共工事の場合は、すべての公共工事において施工体系図の作成が義務付けられています。

そのため、国や地方公共団体、独立行政法人などが発注する工事においては、工事規模に関わらず施工体系図が必要です。

一方、民間工事の場合はその工事を施工する場合に下請金額の総額が5,000万円以上(建築一式工事では8,000万円以上)になると施工体系図の作成が義務付けられています。

施工体系図を作成しなかった場合や、虚偽の内容を記入した場合、7日以上の営業停止処分が課される可能性があります。

場合によっては懲役刑や罰金が科される可能性があるため、施工体系図が必要な場合は必ず作成し、正確な内容であるかどうかも確認しましょう。

施工体系図の保管期間

施工体系図は、建設業法において「営業に関する図書」として扱われており、工事完了後も10年間の保管が義務付けられています。

保管期間中は、施工体系図を適切に管理し、必要に応じて閲覧や提出を行うように準備しなければなりません。これは工事の透明性を確保することや、問題解決、検証などに使用するケースがあるためです。

なお、施工体系図は紙媒体だけでなく、電子データでも保存可能です。電子データは長期保管や必要時の取り出しが容易であるため、近年利用ケースが増加しています。

施工体系図は掲示が必要

施工体系図は作って終わりではなく、作成後は掲示する必要があります。

作成した施工体系図は、民間工事では作業員が見やすい場所に、公共工事では公衆にも見える場所に掲示する必要があります。

掲示方法は紙媒体またはデジタルサイネージでも可能で、いずれも関係者や公衆が必要なときに確認できるよう配慮しましょう。

施工体系図の様式

施工体系図に法律で定められている様式はなく、法令上記載しなければならない事項が網羅されていれば、自由な様式で作成して問題ありません。

テンプレートは、国土交通省の施工体制台帳、施工体系図等からダウンロード可能です。もちろん、必要な情報が正確に記載されていれば、他のテンプレートや自社で作成しても問題ありません。

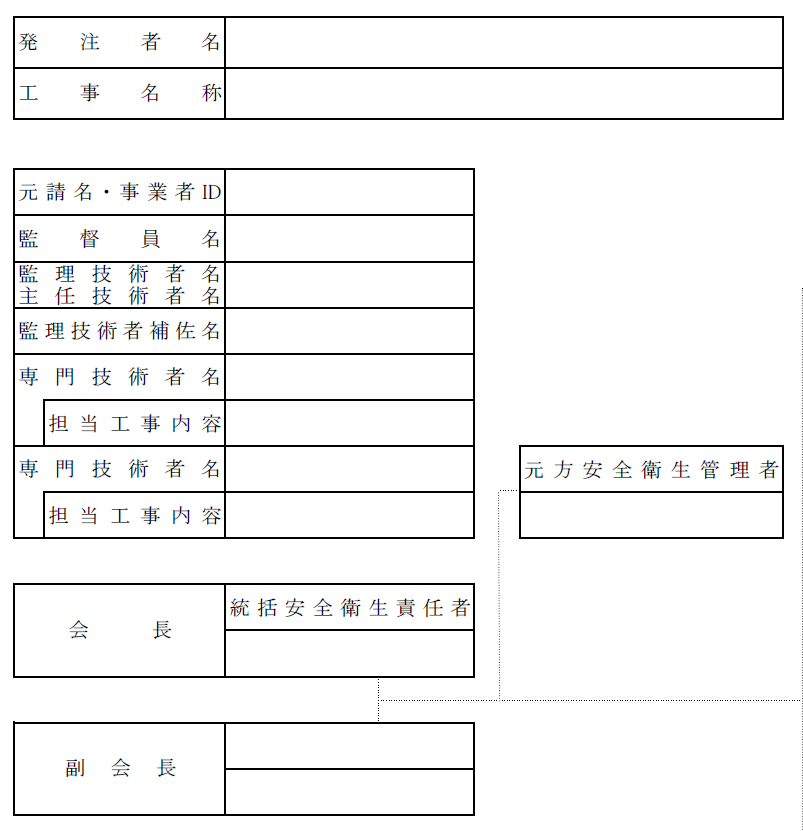

施工体系図の書き方(左側)

施工体系図は、左側に工事の詳細、右側に下請業者の情報を記入します。

ここでは、左側の書き方を解説します。

発注者名

発注者名には、工事の依頼元である発注者の名称を記入しましょう。

公共工事を請け負った場合は県や市の名称、会社から請け負った場合は会社名を記入しましょう。

工事名称

工事名称に記載するのは、発注元から依頼された工事の内容です。元請会社が受注した工事の内容で、「〇〇建設工事」のように建物名に工事をつけるように建物の名前と工事内容を記入しましょう。内容は短文で簡潔に書くのがポイントです。

元請名・事業者ID

元請名・事業者IDの項目については、発注者から依頼を受けた会社と事業者IDには建設キャリアアップシステムの登録番号を書きます。

事業者IDは登録済みの場合のみ番号を記入し、登録なしの場合は記入しなくて問題ありません。

監督員名

監督員名は、元請業者が配置した監督員の名前を記入しましょう。

監督員は工事現場における施主の代理人として、一次協力会社を取り締まることが役割です。工事現場の中心となり、設計や作業の監督、書類確認、作業員への指示など幅広い業務を担います。

監理技術者・主任技術者名

監理技術者と主任技術者がいる場合は、それぞれの名前を記入しましょう。

監理技術者は、下請金額の総額が5,000万円以上(建築一式工事では8,000万円以上)の場合に配置が義務付けられています。

主任技術者は、一部の条件以外の現場に配置が義務付けられています。

監理技術者補佐名

元請業者が現場に監理技術者補佐を配置した場合、担当者の名前を記入しましょう。

監理技術者補佐は、監理技術者の職務を補佐する技術者で、建設業法の改正に伴って2020年10月1日に新設されました。監理技術者のもと、補佐として施工計画の作成や工程管理、品質管理、技術指導などの業務を行います。

専門技術者名・担当工事内容

専門技術者を配置した場合、専門技術者名の項目に名前を記入し、どのような工事を担当したか記入しましょう。

工事の内容によっては別の専門工事が必要になるケースがあります。

専門工事を自社で行い金額が500万円以上の場合、現場や担当業種ごとに専門技術者の配置が必要です。

統括安全衛生責任者

統括安全衛生責任者を配置している場合は、統括安全衛生責任者名の項目に名前を記入します。

統括安全衛生責任者は作業員が50人以上の場合に配置義務が生じる役職です。また、圧気工事など一部の工事では30人以上になると配置しなければなりません。

副会長

副会長の項目には、元請業者が下請業者の中から選出した副会長の名前を記入しましょう。

副会長は、下請業者の代表として、現場全体の調整や連絡を行うなどの役割があります。

共同企業体の場合は、企業体を形成する事業者の名前を記入します。

元方安全衛生責任者

元方安全衛生責任者が配置されている場合、その責任者名を記入しましょう。

元方安全衛生責任者は統括安全衛生責任者が選出し、組織の運営や現場確認、補助などの役割を担います。統括安全衛生責任者がいる現場においては、配置が必須となります。

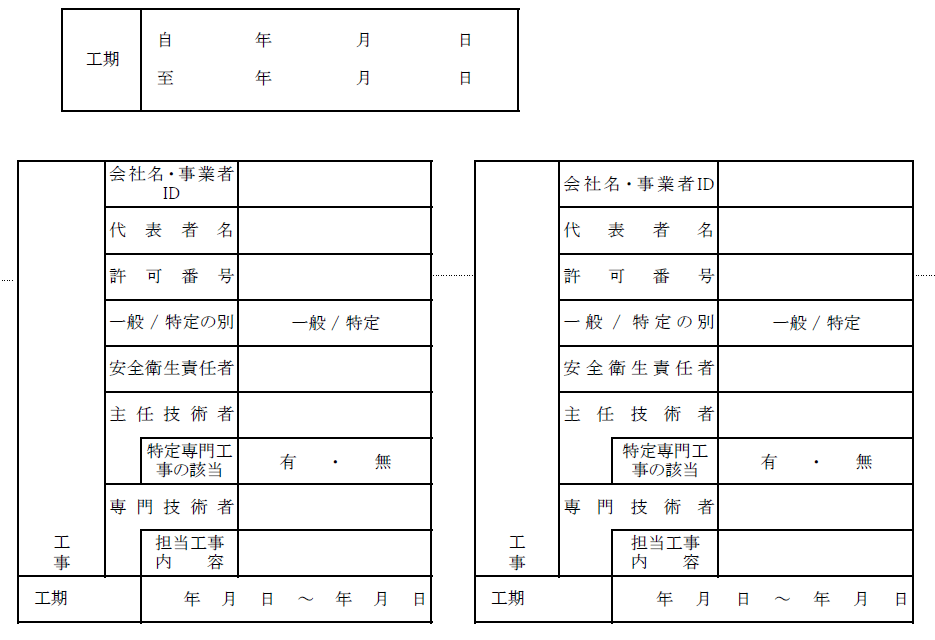

施工体系図の書き方(右側)

施工体系図の右側には下請業者の情報を記入します。

ここでは、施工体系図の右側の書き方を解説します。

工期(上部)

施工体系図の一番上にある工期の項目には、契約書にある工事期間を記入しましょう。

「自」には工事開始日、「至」には工事終了日を記入します。工期の記載方法は、「令和〇年〇月〇日」のように、西暦ではなく元号を用います。

会社名・事業者ID

会社名・事業者IDの項目には、元請業者と契約した下請業者の名前を記入しましょう。

なお、会社名を記入する欄は一次下請けから四次下請けまで設けられています。

元請業者から工事を請けた下請業者の名前は縦、下請業者がさらに別の業者と契約を結んだ場合は横に記入します。

代表者名

代表者名の項目には、工事の請負先の中心にあたる代表者の名前を記入しましょう。略称やイニシャルなどは使用せず、代表者名はフルネームで記入します。

許可番号

下請業者が建設業許可を受けている場合は、その許可番号を記入します。

国土交通省許可または知事許可のどちらかを記入し、一般建設業なら「一般」、特定建築業なら「特定」を選択します。

建設業許可は建設業の経営に必要であるものの、一定規模以下の工事であれば許可は不要です。

安全衛生責任者

安全衛生責任者の項目には、下請業者が配置した安全衛生責任者の名前を記入します。

安全衛生責任者は、統括安全衛生責任者との連絡や労働災害の危険性を確認する役目があります。現場代理人や主任技術者、職長などから選出されるのが一般的です。

主任技術者・特定専門工事該当の有無

主任技術者の項目には、下請業者が配置した主任技術者の名前を記入しましょう。

主任技術者は現場の管理を行う人で、公共工事または下請金額の総額が5,000万円以上(建築一式工事では8,000万円以上)の場合に常駐が義務となります。

また、特定専門工事に当てはまる場合は「有」、当てはまらない場合は「無」を選択します。

専門技術者・担当工事内容

専門技術者の枠には、下請業者が配置した専門技術者の名前を記入しましょう。

専門技術者は500万円以上の専門工事が必要になる場合に必須です。条件を満たさない場合は専門技術者の配置は不要となるため、名前を記入する必要はありません。

その下にある担当工事内容には、引き受けた作業の詳細を記入します。

なお、施工体系図の左側にも同じ項目が設けられていますが、これは専門技術者は現場や担当する業種ごとに配置が義務付けられているためです。

工期(下部)

工期には、各工事にかかる日にちを記入します。

工事全体の工期ではなく、下請業者が引き受けた工期を記入するのがポイントです。書き方は、全体の工期と同じく元号を用います。

施工体系図を効率よく作成するために

施工体系図を作成するにあたって、手書きやソフトを使って毎回作成するのは時間や労力がかかります。

手書きや手動のソフトだと、ヒューマンエラーが発生し、記載内容の誤字や脱字などが生じるリスクもあるでしょう。

施工体系図を効率よく作成して管理するためには、施工管理クラウドの利用がおすすめです。施工管理クラウドは、施工現場やプロジェクト、予算、図面などを一元管理できる建設業に特化したクラウド型の管理システムです。

施工管理クラウドを利用することにより、テンプレートや自動化機能を活用し、簡単に施工体系図が作成できます。

一度作成した施工体系図はクラウド上に保存できるため、次回以降の類似プロジェクトにおいてテンプレートとして利用可能です。さらに、安全書類や写真管理などの関連業務も一元化できるため、関係者や現場、事務所の連携もスムーズになります。

施工体系図の作成なら『Photoruction Site』

フォトラクションが展開する『Photoruction Site(フォトラクションサイト)』は、施工前の必要データを一元管理するリソース管理クラウドサービスです。

書類作成から協力会社との調整までの施工前業務の手間を大幅に削減し、業務効率化を実現します。

自社独自のフォーマットで施工体系図の作成もでき、企業ごとに書類のフォーマットやデータベースの設計が可能です。また、施工体制台帳やその他関連書類とも統合的に管理できます。

書類を作成しながら労務安全や施工計画のデータベースが構築できるため、次のプロジェクトでも有効活用できます。

まとめ

施工体系図は、施工の担当が一目でわかるもので、公共工事や民間工事の一部では保管や作成が義務付けられています。

違反した場合は罰則の対象となるため、工事を行う際には作成しましょう。また、施工体系図の作成や保管は施工管理クラウドの利用が便利です。

株式会社フォトラクションが提供する『Photoruction Site (フォトラクションサイト)』は、施工前の必要データを一元管理するリソース管理クラウドサービスです。施工体系図を短時間で簡単に作成・管理できます。

また、必要な情報をデータベースから読み込み、自動的に施工体制台帳や関連書類を作成する機能も備えます。この機能によって手動入力によるミスを減らし、作業時間も大幅に減らすことが可能です。

現場への操作説明会や電話対応など、サポート体制も充実していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。