施工体制台帳とは?記載事項から効率的な作成方法までわかりやすく解説

最終更新日:2025/03/13

工事現場の基礎知識

建設テックの知恵袋 編集室

業界の生産性向上に貢献する。そんな情報を1つでも多く皆様に届けられるよう頑張ります!

施工体制台帳は、工事現場における安全性や品質管理、法令順守を支える重要書類です。

しかし、作成や管理に時間と手間がかかり、業務の生産性低下を懸念している方も多いのではないでしょうか。

施工体制台帳の効率的な運用を目指すためには、基礎知識の理解とデジタルツールを活用した業務効率化が不可欠です。

この記事では、施工体制台帳の記載事項から書き方、おすすめのデジタルツールを活用した効率化の方法まで徹底解説します。

【目次】

- 施工体制台帳とは

- 建設業界の施工体制台帳の作成目的

- 施工体制台帳の作成義務について

- 施工体制台帳の記載事項と書き方

- 施工体制台帳の添付書類

- 施工体制台帳の管理を効率化する『Photoruction Site』

- まとめ

施工体制台帳とは

施工体制台帳とは、建設工事において、元請け業者が下請け業者や再下請け業者との契約関係や作業内容を記録・管理するための書類です。

建設業法の『第二十四条の八』で作成が義務づけられており、工事現場の安全管理や品質保証、法令遵守を確保する役割があります。

施工体制台帳には、工事に関与する業者の情報や施工管理責任者、現場責任者の氏名、契約金額、作業内容などが詳細に記載されます。

適切に整備することで、労働災害の防止やトラブルの未然回避が期待され、元請け業者の管理責任を明確にすることが可能です。

また、行政からの監査にも対応可能となり、信頼性の高い工事遂行の証拠資料としても機能します。

建設業界の施工体制台帳の作成目的

施工体制台帳は、工事現場の管理を徹底し、トラブルや違法行為を防ぐために作成されます。

品質管理や安全対策、法令遵守を強化することで、工事全体の信頼性を高めることが目的です。

特に、以下の3点に注目した対策が求められます。

施工トラブルの防止

施工体制台帳に作業内容や責任者、管理体制を明記することで、品質・工程・安全におけるリスク抑制に繋がります。

施工現場では、品質不良や工程の遅れ、労働災害など多くのトラブルが発生するリスクがあります。

特に、工事の品質維持には業者間の連携が重要であり、施工体制台帳での記録の徹底によって責任の所在を明確にすることが可能です。また、工程管理を強化することで進捗の遅れを防ぎ、全体のスケジュールを守ることが可能です。

安全対策についても、作業員の状況や管理者の役割の把握が労災防止に直結します。

不適切な業者・法令違反の防止

施工体制台帳は、工事に関与する全ての業者を適正に管理する役割を担います。

不適切な業者が工事に関与すると、法令違反や不良施工が発生し、工事全体の信頼性を損なう恐れがあります。

したがって、施工体制台帳には下請け業者の情報を正確に記録し、業者選定の透明性を確保することが重要です。

これにより、不良不適業者の排除が可能となり、建設業法に違反しない健全な施工体制が構築されます。

法令違反が発覚すると監査や行政指導の対象となるため、業者情報の一元管理は、企業リスクを抑えるうえでも重要です。

重層下請による効率低下の防止

施工体制台帳は、下請業者の契約内容や構造を詳細に管理し、過剰な重層化を防ぎます。

下請け業者が多重に重層化すると、現場での連絡や作業指示が複雑になり、指示の遅れや誤解が生じやすくなります。

また、中間業者に利益が分散することで、現場作業員への負担が増加し、工事全体の効率が大幅に低下することも。

施工体制台帳は、重層下請による効率低下を防止し、指示の遅れや混乱を抑制します。

施工体制台帳の作成義務について

施工体制台帳の作成義務は、『建設業法』および『公共工事入札契約適正化法』に基づき、一定の条件を満たす建設工事を請け負った元請業者に課されています。

民間工事での作成義務

民間工事では、元請け業者が発注者から直接建設工事を請け負い、その工事で下請金額の総額が基準額を超える場合、施工体制台帳の作成義務が生じます。

【民間工事における作成義務の基準】

- 建築一式工事:6,000万円以上

- その他の工事:4,000万円以上

この基準額を超えた時点で、施工体制台帳を整備し、必要に応じて発注者の閲覧に供することが求められます。

公共工事での作成義務

公共工事では、元請け業者が発注者(官公庁など)から直接工事を請け負い、下請契約を締結した時点で、施工体制台帳の作成義務が発生します。

さらに、以下のような対応が求められます。

- 作成済み台帳の写しを発注者に提出する義務(公共工事入札契約適正化法第15条第1項)

- 発注者による現場点検の要求に対し、施工体制が台帳の記載内容に合致しているか確認を受ける(公共工事入札契約適正化法第15条第3項)

発注者からの点検依頼に応じなかった場合、法令違反となるため注意してください。

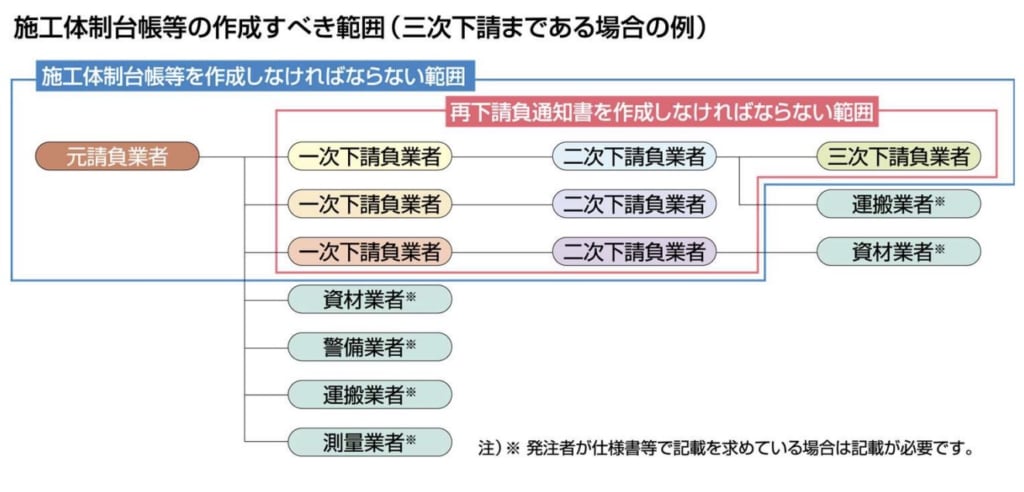

施工体制台帳等を作成する対象者

施工体制台帳の作成が必要になるのは、元請業者だけでなく一次下請、二次下請、三次下請など、工事に関わるすべての請負業者に及びます。

建設業許可を持たない業者も記載対象である点が重要です。

元請け業者は、一次下請け業者から提出される再下請通知書をもとに、全体の施工体制を台帳に反映させる必要があります。

特に、下請け構造が多い場合、情報整理や記録に時間がかかることを理解しておくことが大切です。

施工体制台帳の記載事項と書き方

施工体制台帳には、工事現場の安全管理や法令順守を徹底するために、さまざまな情報を正確に記載する必要があります。

国土交通省が令和6年8月1日に更新した『施工体制台帳の作成例』のフォーマットに沿って、各項目をわかりやすく説明します。

会社名・事業者ID

工事を受注した元請業者の名称を記載します。

また、建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録されている場合は事業者IDを追加しましょう。

これにより、デジタル管理が可能となり、効率的な確認や情報共有が行えます。

事業所名・現場ID

工事を担当する作業所や現場の名称を記入します。

現場情報がCCUSに登録済みであれば、現場IDも明記することで、工事現場を識別しやすくなります。

建設業の許可

元請け業者が保有する建設業の許可番号や業種を記載します。

特定建設業と一般建設業を区分し、業種は略称を用いても問題ありません。

工事名称・工事内容

担当する工事の名称を明確にし、作業内容(工種・数量など)を記入します。

詳細な記載によって工事の範囲や役割が明確になり、管理業務がスムーズになります。

発注者名・住所

工事を依頼した発注者の名称と所在地を記載します。

正確な情報の記載で、スムーズな連絡や契約履行の確認に役立ちます。

工期

工事の開始日(「自」欄)と終了日(「至」欄)を記入します。

明確な工期の設定は工程管理を助け、遅延リスクを減らします。

契約日

工事に関する契約を締結した日付を記載します。

この日付は、契約期間や義務履行の確認に必要な情報です。

契約営業所

工事を実施する元請け業者の営業所名と住所を記入します。

下請契約が発生している場合、元請契約と同じ営業所なら「同上」と記入することができます。

発注者の監督員名・権限及び意見申出方法

発注者側で指定された監督員のフルネームを記入します。

さらに、その権限内容と意見申出方法を契約書に基づいて記載します。

監督員名・権限及び意見申出方法

自社(元請け業者)の監督員の氏名、権限、意見申出方法を記載します。

意見交換方法(文書・口頭など)は、契約内容に沿って記入します。

現場代理人名・権限及び意見申出方法

工事現場を統括する代理人の名前、権限、意見申出方法を記載します。

現場の意思決定者を明確にすることで、現場管理が効率化されます。

監理技術者・主任技術者名

法令に基づき配置が求められる監理技術者または主任技術者の名前を記入します。

特定建設業の場合、監理技術者の配置が義務付けられています。

監理技術者補佐名

監理技術者をサポートする補佐担当者の名前を記載します。

複数現場を監理技術者が兼務する場合、補佐役を設置することが求められます。

資格内容

監理技術者や主任技術者が保有する資格を記載します(例:一級施工管理技士、建築士等)。

資格情報の記載により、技術的要件を満たしていることを証明します。

専門技術者名

特定の工事を担当する専門技術者の名前を記入します。

これにより、専門工事の責任者が明確になり、必要な技術基準が担保されます。

外国人労働者の従事状況(有無)

以下に該当する外国人労働者が現場で働いている場合、「有」または「無」に「◯」を記入します。

- 一号特定技能外国人

- 建設分野での技能実習を修了した外国人

- 外国人技能実習生

これにより、現場での外国人労働者の就労状況を明確化することが可能です。

健康保険等の加入状況

健康保険や厚生年金保険、雇用保険の加入状況を記載します。

保険の加入状況を把握することで、法令遵守が確保されます。

一次下請業者記入部分

一次下請け業者が担当する工事内容や情報を記入します。

再下請通知書をもとに、施工体制を正確に管理するために必要な項目です。

安全衛生責任者名・安全衛生推進者名

現場の安全衛生を管理する責任者と、安全衛生推進者の名前を記入します。

これにより、現場での安全管理の体制が明確になります。

雇用管理責任者名

作業員の雇用管理を担当する責任者の名前を記載します。

これは、作業員の福利厚生や労務管理を徹底するために必要な項目です。

施工体制台帳の添付書類

施工体制台帳には、工事管理を徹底するために、工事請負契約書や下請負契約書などの書類を添付する必要があります。

これらの書類は、監査対応や現場管理体制の証明として重要な役割を果たすものです。

必要な書類を漏れなく準備することが、円滑な工事進行に繋がります。

- 工事請負契約書の写し

- 下請負契約書の写し

- 再下請通知書(全建統一様式第1号-甲)

- 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入証明書

- 監理技術者資格証明書(または主任技術者資格証明書)

- 現場代理人および監督員の配置承認書

- 外国人就労者・技能実習生関連の書類(該当する場合)

- 安全衛生責任者・推進者の資格証明書

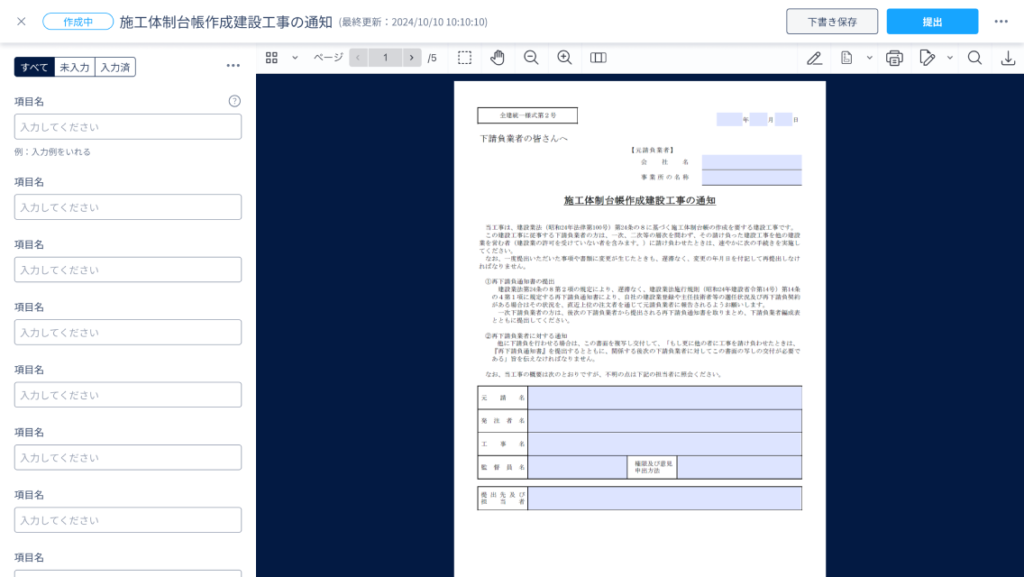

施工体制台帳の管理を効率化する『Photoruction Site』

施工体制台帳の作成および管理、協力会社との調整を効率化したい場合、クラウドで多岐にわたる書類管理ができるデジタルツールの導入がおすすめです。

『Photoruction Site(フォトラクション サイト)』は、労務安全書類や施工計画書など施工前に必要となる書類の作成や管理、および協力会社との調整手間を削減できるクラウドサービスです。

- 自社独自のフォーマットで書類を作成できる

- データを読み込んで施工体制台帳や労務安全書類を自動作成できる

- 企業ごとに書類のフォーマットやデータベースを設定できる

- 協力会社は無償で活用できることに加えて、依頼URLとパスワードを発行することでログインなしで利用可能

- 協力会社専用の無償機能で、書類の編集やPDFファイルのアップロードができる

- 書類を作りながら労務安全、施工計画のデータベースが構築されるため、次のプロジェクトなどで有効活用できる

『Photoruction Site』は、施工前に必要な多岐にわたる書類の作成・更新・管理・共有を独自の手法で効率化します。

誰でも直感的に操作できるツールのため、自社だけではなく、協力会社における導入・運用も大変スムーズです。建設プロジェクト全体における管理業務をデジタルで効率化したい方は、

ぜひ『Photoruction Site』の活用をご検討ください。

まとめ

施工体制台帳は、工事現場での安全管理や法令順守、品質保証のために欠かせない書類です。

適切な記載や管理を行うことで、現場の透明性が高まり、トラブルや事故の防止、行政監査への対応が可能となります。

しかし、記載事項は多岐にわたり、書類の管理と更新に手間がかかることも事実です。

建設業の施工管理における課題解決なら、施工体制台帳の作成から労務安全書類の管理まで一元化するクラウドツール『Photoruction Site』にお任せください。

施工体制台帳の作成・管理業務を従来の手法よりも大幅に効率化し、さらに、協力会社との情報共有や調整にかかる手間も削減します。

煩雑な書類管理や協力会社との連携にお悩みの場合は、『Photoruction Site』の導入をぜひ検討してみてください。